人工知能とゲノム編集などの第一線研究者4氏らが特別シンポジウムに

新イノベーションを創造するには

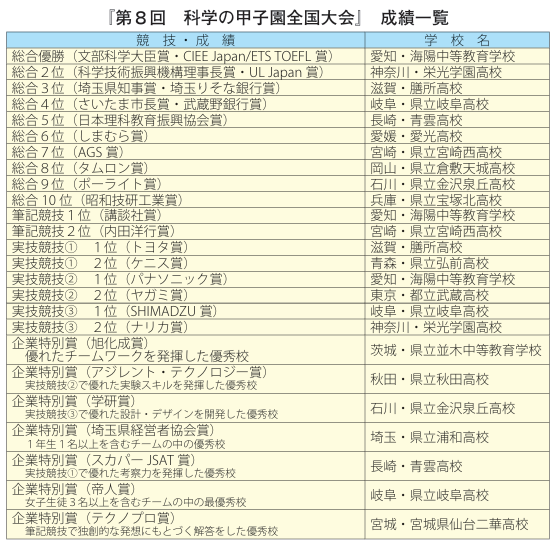

各実技競技の1位は次の通り。

実技競技①(トヨタ賞)=滋賀・県立膳所高校▽同②(パナソニック賞)=愛知・海陽中等教育学校▽同③(SHIMADZU賞)=岐阜・県立岐阜高校。

各企業特別賞には、旭化成賞=茨城・県立並木中等教育学校、アジレント・テクノロジー賞=秋田・県立秋田高校、学研賞=石川・県立金沢泉丘高校、埼玉県経営者協会賞=埼玉・県立浦和高校、スカパーJSAT賞=長崎・青雲高校、帝人賞=岐阜・県立岐阜高校、テクノプロ賞=宮城・宮城県仙台二華高校がそれぞれ選ばれました。

また、大会3日目に開かれた特別シンポジウムは「ポスト平成時代の新イノベーション」でした。日本人のノーベル賞受賞が相次いだ平成20年代ですが、華々しいニュースの影で、日本の科学技術に関する論文数やその引用数は海外と比べて低下傾向にあるといわれています。

日本の科学の将来が懸念される中で迎える「ポスト平成時代」に創造的な研究や技術開発で、新たなイノベーションを巻き起こせるのかを人工知能やゲノム編集などの注目分野で脚光を浴びる研究者4氏がパネリストになり議論しました。

パネリストは、情報工学者の暦本純一・東京大学大学院教授▽人工知能学者の松尾豊・東京大学大学院特任准教授▽ゲノム編集で注目される西田敬二・神戸大学大学院教授▽航空管制システムの研究者である伊藤恵理・国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所/電子航法研究所主任研究員の4氏。

4氏は、新しい時代のイノベーターになるために必要なこととして「理系、文系の融合。STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics)教育+A(Art)も重要」(伊藤氏)▽「ディープラーニングの技術をぜひ学んでほしい」(松尾氏)▽「やりたいことから逆算することが大事」(暦本氏)▽「思いついてやろうとしても世界ではやっている人が多い。自分にしか思いつかず、普通には起こり得ないような組み合わせを目指せ」(西田氏)と語りました。

また高校生へのメッセージでは「自分が何をやりたいか、何がしたいかを大事にしてほしい」(暦本氏)▽「大学で教えていると自分に制限を課している人が目立つ。それが成長を阻んでいる」(松尾氏)▽「置かれている環境でどれくらい成長しているかを意識したら、世界の中で自分にしかできないのはこれだということが分かってくる」(西田氏)▽「私はよく『女なのに』と言われたが、女だからできなかったことは一つもない。強さを持って科学と言う大義を果たすためにがんばってほしい」(伊藤氏)とエールを贈りました。

また、大会最終日にはフェアウェルパーティーが開かれました。

(※記事は現地取材及び科学技術振興機構のHP「科学の甲子園」などを参照しました。※写真提供/国立研究開発法人 科学技術振興機構)

周到な準備と工夫で勝ち抜け

実技❷

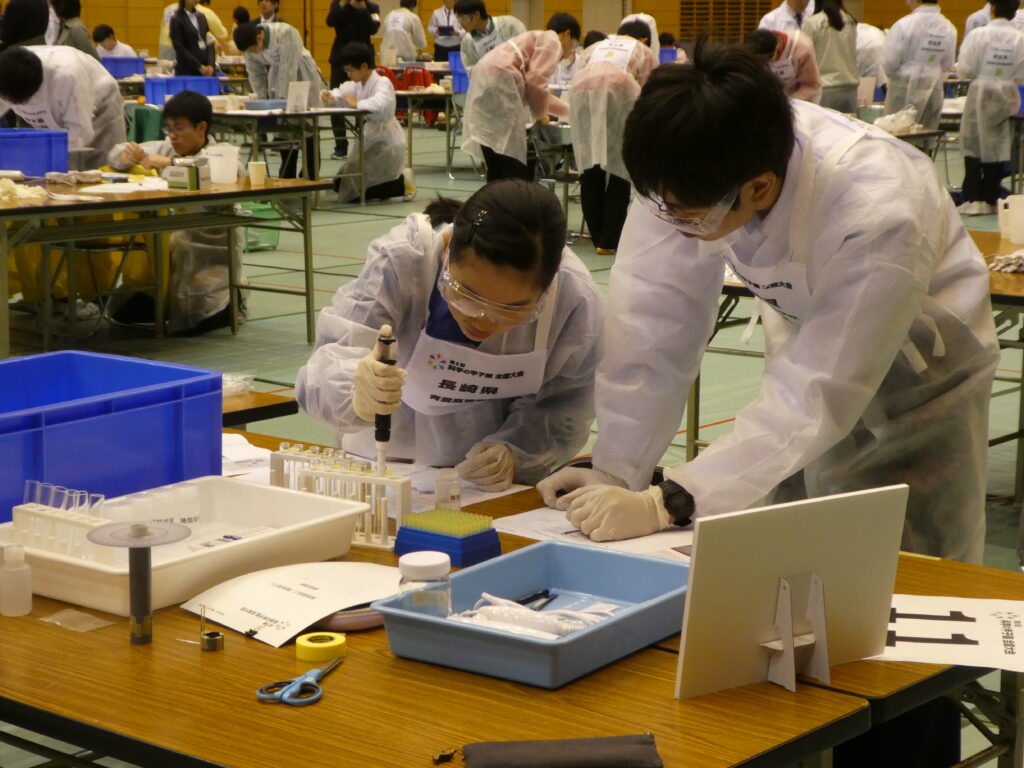

化学から「糖」を問う/3種の実験で糖の種類を特定せよ

「糖を問う」(同3人・同2時間)は化学の出題。1問目は旋光性を調べる実験です。糖の溶液に偏光した光を当て、その角度の変化から、糖の種類を特定します。2問目は糖の溶液に糖の検出や定量に用いる試薬であるフェーリング液を混ぜ、還元されることで起きる色の変化から糖を特定します。3問目は薄層クロマトグラフィー(TLC)を使います。TLCプレートに糖の溶液をスポットし、溶媒で展開。発色剤を塗って、熱することで色が浮かび上がる。これから糖を特定します。

限られた時間の中で適切に実験するスキルが問われました。1位は海陽中等教育学校で「工作が得意な内川君が、途中で一部壊れた器具を修復してくれたのが1位になれた勝因」と喜んでいました。因」と喜んでいました。

実技❸

ツール・ド・さいたま/ジャイロ二輪車でデッドヒート

事前に公開された実技③は「ツール・ド・さいたま」(競技者4人・競技時間2時間30分)でした。用意された材料と工具でジャイロ二輪車を60分以内に製作し、定められたコース(予選は30㍍、決勝は33㍍)を走らせ、所要時間を競います。走行の安定性を増すジャイロ効果を2輪車に持たせるのと手回し発電機による充電時間の調整などがポイントになりました。

事前出題だっただけに、各チームとも入念に準備を重ね、決勝レースを走りきった2輪車にはユニークな工夫がされていました。 予選の上位8チームが出場した決勝は、長崎・青雲高校、福井・藤島高校、岐阜・岐阜高校、神奈川・栄光学園の接戦になりましたが、岐阜高校が先行した青雲、藤島を抜き去り、栄光学園をかわしてデッドヒートを制しました。勝因は大胆な設計です。大幅な軽量化のためスタート直前に電池を外し、惰性でジャイロを走らせるように工夫しました。メンバーは「これでレースタイムを早められた。百折不撓(ひゃくせつふとう)(=何回失敗しても志をまげないこと)の精神でやったぞ!」と快哉を叫びました。

最後の最後まで考え抜く

709校、9075人がエントリー

過去最多の学校数と出場者

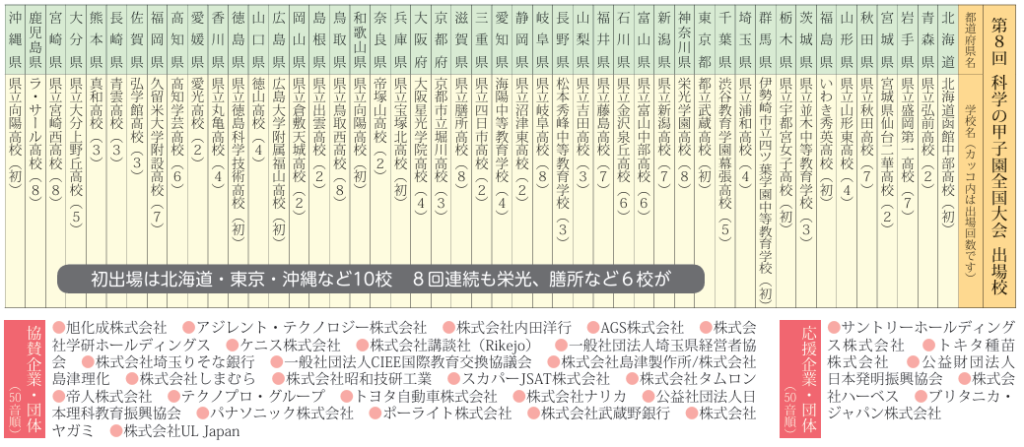

科学の甲子園は、「広げよう科学の輪活かそう科学の英知」をスローガンに2012年に創設されました。今大会には、過去最多の709校から9075人がエントリーし、各都道府県の選考を経て、47校361人が出場を果たしました。

開会式では、選手を代表して青森県立弘前高校の佐々木慎一郎さんと石黒詠子さんが「日本全国のサイエンス好きとの交流を深め、最後の最後まで考え続けることを誓います」と宣誓しました。大会初日に科学に関する知識とその応用力を競う筆記競技(360点)を、2日目に3つの実技競技(各240点)を行い、その合計点を競いました。

【筆記】物理や地学など6分野の課題に挑む

筆記競技は競技者6人・競技時間2時間で、物理、化学、生物、地学、数学、情報の6分野12問に挑みました。例えば、物理の設問では、体長1㍉程度のバクテリアの多くが持つ鞭毛(べんもう)には直径50nm(ナノ・㍍)程度の回転モーターがあり、それを高速回転させて進みます。この鞭毛モーターが1回転する間に約1000個の水素イオンが細胞膜内に流入するといわれており、モーターが1分間に6000回転するとき、1秒間に細胞内に流入する水素イオンの個数を求めさせるなど、生物を取り扱った物理という分野融合的な問題でした。

選手らは、教科・科目の枠を超えた問題に対しても、得意分野の異なるメンバーが、チームワークを発揮してカバーしあい、難問に挑みました。筆記競技では総合優勝の海陽中等教育学校が最高得点をあげ、第1位の講談社賞に輝きました。

【実技①】地学ペンタスロン/地学の「知の5種競技」で白熱戦

「地学ペンタスロン」(競技者3人・競技時間100分)は地学の課題。古代オリンピックの5種競技がペンタスロン。これを高校で学ぶ地質や海洋、天文などに関した5課題にして「地学の知の5種競技」としました。

選手らは、与えられた実技機材だけを使って、①地球の重さ②震源を決定③リップル(波状模様)を作成④浅海波の速度を測定⑤恒星までの距離、をそれぞれ時間内に求める難題に挑みました。

①は3種の岩石の密度を測定し、その結果から地球の中心核の物質を推定します。②は地図上の各地点の地震波の資料から震央の位置、震源の深さ、地震発生時刻を決定しました。③は水槽内の砂や水に触れずに波状模様を作成します。④は長い水槽内で波を発生させ、映像で記録し、その速度を測定するものです。⑤は地球から会場内に設置された模擬天体恒星Aまでの距離を求めました。 1位は滋賀県立膳所高校で「3つの課題で3人の得意分野があった。それをとことん突き詰めて得点できたのが大きかった」ことを勝因に挙げました。

2度目の日本一

愛知・海陽中等教育学校が総合優勝

―中学部門もW優勝の快挙達成―

第8回科学の甲子園全国大会(科学技術振興機構埼玉県など主催)が、3月15~18日の4日間、さいたま市のソニックシティとサイデン化学アリーナで開かれました。全国47都道府県代表の高校生たちがチームで競い合った結果、愛知県代表の私立海陽中等教育学校が3年ぶり2回目の総合優勝を果たしました。初の2度目の日本一です。また、中学部門の第6回ジュニア大会(昨年12月)でも優勝し、中高でW優勝の快挙を成し遂げました。全国大会の2位は前年優勝の私立栄光学園高校(神奈川県)、3位は滋賀県立膳所高校でした。海陽中等教育学校は、5月31日から米国・ニューヨーク州のコーネル大学で開かれる「サイエンス・オリンピアド2019」に参加します。

優勝の喜び「リベンジできた 努力報われうれしい」

海陽中等教育学校は、2006年に開校した中高一貫の全寮制の私立男子校です。「科学の甲子園」では、第5回に初出場で優勝という快挙を達成。6回も総合3位、7回は埼玉県経営者協会賞を受賞した強豪校です。今年のメンバーは2年生6人と1年生2人。2年生は4人が東京大学を、2人が京都大学を志望しています。キャプテンは昨年も参加したもののインフルエンザにかかり競技には出場できず、今年こそは「リベンジを」とみんなで入念に準備を重ねてきたそうです。その努力が実り、筆記試験と実技競技②で1位に輝き、総合優勝に結びつけました。

キャプテンで2年生の兒玉太陽(こだまたいよう)さんは「この日のためにがんばってきたから、努力が報われて本当にうれしい。やりきった気持でいっぱい。ジュニアが優勝し、この大会にも参加しているため、後輩に格好悪い姿を見せたくないなと努力してきた。W優勝で本当にうれしい。アメリカでも頑張ってきたい」と喜んだ。

他のメンバーも「優勝の瞬間は実感がなかったが、時間がたつにつれ、しみじみと感じている」(穴田悠人さん・2年)▽「個人的には実技③で発電機を崩したり、地学実験では土星の大きさを測り忘れたりと悔いが残る。最終的に優勝できたことをチームメイトに感謝したい」(岡本直樹さん・2年)▽「個人の科学オリンピックでは5回連続銀メダル。また、2位ではとドキドキした。仲間と一緒の舞台で1位になれ、ジンクスを打ち破れたことがうれしい」(桜田晃太郎さん・2年)▽「レース競技では力が出せず、総合優勝は無理か、と話していた。他の競技で挽回し優勝できてうれしいが、実感がない。アメリカでは準備をしっかりしたい」(内川涼介さん・2年)▽「初の2回目の優勝、初のW優勝という記録をつくれてうれしい。結果は8人全員の力によるもの。全員に感謝したい」(田口仁さん・2年)▽「先輩にお世話になった。中1の時に先輩が優勝。その時から高校生になったらこの大会で優勝を夢見て頑張ってきたから、達成できてうれしい」(平石雄大さん・1年)▽「実技③でも事前にあまり参加できず、貢献できていないと思っていたが、先輩方の助けで優勝できうれしい。アメリカでも頑張りたい」(古舘勇人さん・1年)と喜びを語ってくれました。また、チームを引率した幡本陽介教諭は「学校としてはほとんど指導していません。生徒個人の資質と全寮制で夜間もみんなで準備に取り組めたのが大きかったのでしょう」と話していました。