高大接続改革の決め手

データポータビリティを可能にし、安全性にも

最大限配慮したeポートフォリオシステム

埼玉県が東京大学、理化学研究所の協力を得て、独自に考案、本年度中の実証実験を経て、2019年度からの運用を目指す

高大接続改革が進む中、学習や課外活動などのプロセスをICTを使って記録するeポートフォリオに注目が集まっている。本紙でも前々号(129号)でJAPAN eポートフォリオ(JeP)の取組を紹介したが、JePの他にも少なくとも3社が運用を開始している。こうした中、埼玉県は、すでに電子カルテシステムなどで実績のある東京大学大学院情報理工学研究科教授で、理化学研究所でも分散型ビッグデータチームでチームリーダーを務める橋田浩一先生の協力を得て、独自のeポートフォリオで取り貯めた生徒の学習歴等を校務支援システムにデータ連携する仕組みを検討、本年度中の実証実験を経て、2019年度からの運用を目指す。大きな特徴はデータポータビリティと安全性を同時に満足させる点。その概要と将来展望について、8月末の記者発表での橋田先生の説明を元に再構成してご紹介する。埼玉県は1993年の業者テストの廃止や、2000年に始まる県立浦和高校と埼玉大学による高大連携事業で高校教育改革の先鞭をつけたことで知られるが、今回も全国の自治体として初めて、高大接続改革でも関心の高いeポートフォリオを活用した調査書作成に向けた取組をスタートさせる。

eポートフォリオ運用に

求められるすべての要件を満たす

一般的にeポートフォリオ運用の要件として考えられるのは、以下の4点。

①データポータビリティ

②成績や出欠を管理する校務系システムとeポートフォリオとの連携

③校外から校内の情報システムへの不正アクセスの防止

④生徒による校務系システムへの不正アクセスの防止

③④は、文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(2017年10月)に示されたものだ。

データビリティとは、パーソナルデータ(個人情報)をデータ主体本人が、管理者(例えば学校や病院などの事業者)から電子的に取得し、元の管理者に邪魔されずに、それを自分の意志で他者に開示するなど、自由に活用できることであり、そのためにPDS(Personal Data Store)とeポートフォリオとの連携が必要となる。その上で、教員がeポートフォリオの情報を取り込み、各生徒の調査書を校務系システムで作るため、eポートフォリオと校務系システムとを連携させる(②)ことが不可欠となる。その際の課題が③と④で、それをどう達成するかが、これまで大きな問題とされてきた。

この度、橋田先生と埼玉県は、PDSとして橋田先生の開発したPLR(Personal Life Repository)を用いることで、この課題を一挙に解決する。

PLRは分散PDSの一種であり、橋田先生が設立に関わったアセンブローグ社がその知財権を持つ。ほとんどのPDSが集中管理によってデータを共有するのに対し、PLRでは、データの管理者をデータ主体である本人だけにすることで、他者から介入されることなく、いろいろな他者とPLRクラウド経由で自由にデータを共有できる。しかも第三者は明示的な本人同意なしでデータにアクセスできないため、全員のデータがまとまって漏れることはない。さらにDRM(デジタル著作権管理者:Digital Rights Management)、つまりデータの暗号化とアプリの機能制限によって、利用者(個人と事業者)の過失による情報漏洩が防げるだけでなく、生徒が内申書等のデータを持っていても生徒自身にはその中味がわからないというようなことも可能だ。

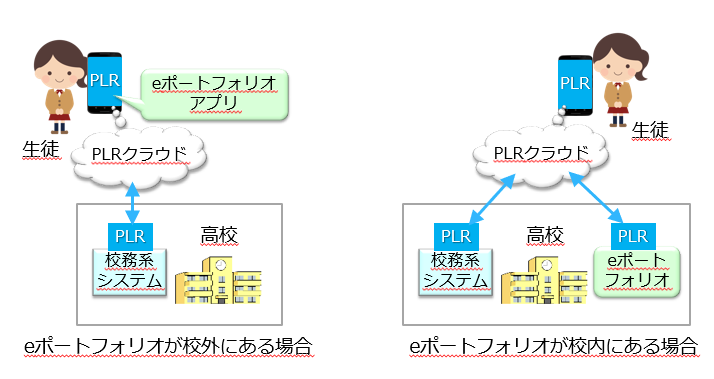

具体的には、eポートフォリオシステムが校外にある場合(ケース1)、校務系システムを校内でPLRとつなぎ、PLRクラウドを経て生徒のPLRとつなぐ。一方、eポートフォリオシステムが校内にある場合(ケース2)には、それを校務系システムと同様に校内でPLRとつなぎ、それを生徒のPLRとPLRクラウドを経由してつなぐ。いずれのケースでも、学校の外部との接続を校内のPLRによる内から外への接続に限定すれば(データ の流れは双方向)、校内の情報システムに校外 からアクセスすることはない。また、校務系システムからPLRクラウドに送るデータを、生徒の成績表など、本人に提供可能なものに限れば、生徒が校務系のデータに不正にアクセスすることはできない。

PLRクラウドには様々な無料のオンラインストレージが使えるから、利用者数が膨大になってもコストがほとんどかからない。オンラインストレージの多くは通信路を暗号化するので、安全性がさらに高まる。

ちなみにPDSの安全性を高めるのに望ましいのは、

①明示的な本人同意なしにデータにアクセスすることが技術的に不可能

②利用者の過失によるデータ漏洩が生じえない

③インターネット接続においてデータと通信路を暗号化

の3点だが、今回考案した方法はそのすべてを満たす。

橋田先生は、「校外から校内の情報システムへのアクセスができないようにしつつ、校内の情報システムと連携できるPDSは、PLRしか現存しないと考える」とした上で、「無料のオンラインストレージをPLRクラウドに用いることで、利用者がたとえ何億人いてもアプリの保守コストだけでサービス全体を運用でき、きわめて安価」と話す。

埼玉県ではこの特徴も活かし、生徒の学習歴を取り貯めるeポートフォリオと、調査書等の作成に用いる校務支援システムを連携させる仕組みを整え、2022年度に控える大学入学者選抜に備える。橋田先生は、「今後は、高大接続のツールとしてだけでなく、入学や就職のための出願受付システムについても、今年度内にはオープンソースで一般公開し、2019年度には、様々な要望等を取り入れて改良版を提供したい」としている。

EdTeckやHRTeck、

「スタディ・ログ」構想にもつなげたい

eポートフォリオを学習系システムに一般化すれば、教育の新しい手法や、これまでになかったアプローチのための基盤としての期待が膨らむ。生徒が自宅など校外から学習系システムのデータにアクセスできれば、学習系システムからPLRで取得したデータを、同じくPLRで校務系システムに提供することで、校務系と学習系のデータを安全に連携、統合することも可能だ。この概念は、文部科学省が生涯学習時代を見据え、国民一人ひとりが自ら学修履歴を活用できるようにしようという「スタディ・ログ」構想にもつながる。また学びのビッグデータの収集・分析が可能になれば、EdTeck(教育(Education)×テクノロジー(Technology))やHRTeck(“HR(Human Resource)×Technology)の振興につながり、一人ひとりの教育の質をこれまでになく高めることができるだろう。もちろん、学習者本人が成績等を自ら管理して自らの意思で活用すれば、民間の教育サービス事業者からもそのデータを用いたこれまでにないきめ細かなサービスが受けられる。

広がりは教育分野だけに止まらない。近い将来、母子手帳や健康診断などの医療・健康情報、および購買履歴などと統合して管理、活用できるようになれば、各人の総合的な生活の質の向上と、産業や文化の振興にもつながると期待される。

コラム – 今なぜデータポータビリティか

AI技術の進展もあいまって、ビッグデータに基づくデータエコノミーが活発化している。その中で最も重要なのが各個人についてのリッチなデータ。すでに、個人データを預かって民間企業に提供する情報銀行などの取組も始まる。医療や教育の分野も例外ではない。教育ではeポートフォリオシステムがベースとなる。

個人情報の価値が高いのは、その活用が本人の生活の質を高めるだけでなく、社会全体、産業・経済の発展にも大きく寄与するからだ。国内の個人向けサービスの年間の価値は約600兆円と推定される。そのうち家計消費、つまり生活者としての個人に対するサービスがおよそ300兆円。他に、勤労者としての個人に対するサービス、および家事、育児、近所付き合いといった無料のCtoC(Consumer to Consumer)のサービス――いずれもGDPにはカウントされない――が、合わせてほぼ同じ価値を生んでいると推定される。

一方で、Facebook社による情報流出問題などを受けて、ネット上での個人情報保護の強化も進む。そこで、個人情報は本人が管理運用すべきという考え方が広がる。eポートフォリオでの≪~大学の●●研究室へ見学に行って、こう思った≫などの情報は、個人の思想、信条にかかわるので、医療情報等と同じく、要配慮個人情報であり、オプトアウトベースで使うことはできない。また、個人向けサービスは無数に行われているため、そのデータの共有と活用を一カ所で集中管理することは不可能で、各現場、つまり本人に管理運用を委ねるしかない。また、そもそも≪サービスの価値≫とはサービスを受ける者にとっての価値だから、それを高めるには、サービス受容者である個人が自分の都合の良いようにデータを運用するのが一番良い。

5月28日にヨーロッパで施行され、世界標準になりつつあるGDPR(一般データ保護規則:General Data Protection Regulation)について、マスコミ等は個人の権利を守るために企業活動を制限するという側面を強調することが多いが、GDPRの第20条にはデータポータビリティの権利が明記されている。パーソナルデータを本人に返すことで本人が自由にデータを使えるようになり、その結果、社会全体でパーソナルデータの活用が盛んになり、大きなビジネスチャンスも生まれるなど、経済の活性化や産業振興につながる。国内でも、昨年施行された改正個人情報保護法が、2020年に予定されている再改正では、GDPR以上の個人情報の保護と活用を制度化する可能性が高い。

サービス分野では今年、改正銀行法が施行され、モバイルペイメントによるキャッシュレス化に弾みがつくとともに、購買データのポータビリティも数年で確立するだろう。また2025年を目指して進む厚生労働省の医療制度改革では、ヘルスケアデータのポータビリティが確立するとみられる。学習歴も含め、各個人が自らの個人情報を管理・活用してその恩恵を受けるとともに、それが産業や経済の発展を促す社会がもうすぐそこに迫っている。