ヒント1 グローバルイシューに向きあおう

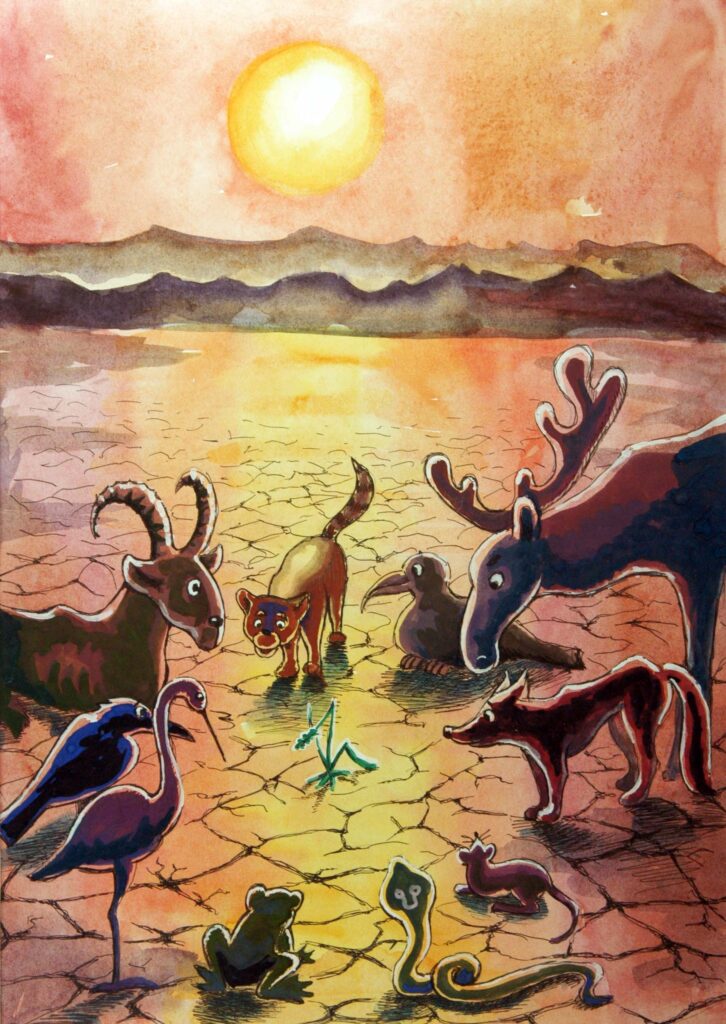

「国連子供環境ポスター原画コンテスト」から子どもの絵

資料提供:総合地球環境学研究所(京都市北区)

上の絵は、現在SDGsを掲げる国連が、1991年から2016年まで、6歳から15歳の子供を対象に毎年行った「国連子供環境ポスター原画コンテスト」の応募作品。当時の地球温暖化や水問題、生物多様性といったテーマに加えて、最近は微細プラスチックによる海洋汚染の問題も新たに浮上しています。今回は避けて通ることのできないグローバルイシューについて、AI時代に注目されるワークシェアリング、またSNSの問題など、海外からの寄稿をもとに考えてみたいと思います。

特別寄稿 働き方の未来 オランダのワークシェアリングに学ぶ

リヒテルズ直子(オランダ在住社会事情・教育研究所)

パートタイムで働くのが当たり前の社会

長女は、出産を目前に控えた31歳。ホームドクター(総合家庭医)として週に4日働いていたが、出産後はしばらく様子を見ながら週2日働くつもりだという。パートナーはインターナショナルスクールで働く教員。今はフルタイムで働いているが、子どもが生まれたらしばらくは週4日の勤務にする予定だ。

オランダでは、小学校低学年ぐらいまでの子どもをもつ夫婦の多くが、共に週の勤務日を少しずつ減らして育児を共同で負担している。それは、自営業や教員だけでなく、企業の職員や公務員でもそうだし、管理職者や研究者でもそうだ。また育児や家族の介護が必要な人だけではなく、特に理由がなくても、1週間の仕事をフルタイムでしていない人は多い。

パートタイムといえば、日本では、非正規雇用の代名詞で、フルタイムに比べると賃金にも待遇にも差があるのが当然、出産時の手当などもってのほか、風邪をひいて1日休んだだけで解雇されるのではないかと心配になると聞く。パートタイムの仕事は、フルタイムの仕事に比べて軽視されており、責任ある仕事はフルタイムの仕事だという思い込みも強い。

しかし、オランダでパートタイムで働く人は、皆、フルタイムの職員と同等の給与(例えば3日働く人は5日働く人の5分の3)を受給し、有給休暇・出産時の休暇などの社会保障はもちろん、現職研修のための手当てももらえる。労働条件も当然同じだ。同時に、パートタイマーたちは、フルタイムで働く人と同様、収入に対して納税義務もある。どの人も必ず収入の38%ほどの社会保障費を払い、高福祉の財源を担っている。

また、雇用者は、職員が何らかの理由で週当たりの就業時間数を減らしたいと申し出た時に、それを理由に解雇することは法律で禁じられている。結果、今や、学校教師のほとんどは週に3ー4日の勤務で、クラス担任は二人で担うのが当たり前、校長すらも4日しか働いていない場合が多い。担任が二人になれば指導に問題が起きないかとの心配もでそうだが、親もほとんどがそういう働き方をしているので、それを理由に不服をいう人はほとんどいない。 息子は、週に4日建築事務所で働き、週に1日は大学と高等専門学校で学生の指導をしている。教育機関で若い人たちを指導することで、建築家としても常に新しい情報をアップデートできる。他方、学生たちには、理論だけではなく、現場の先端情報が伝わり役に立つ。

ワークシェアリングの制度ができた背景

こうした働き方を選べるのは、オランダにワークシェアリングの制度があるからだ。

実を言えば、「ワークシェアリング」という語はオランダではあまり使われていない。何か一つの仕事を分け合っているのではなく、多くの人がパートタイムで仕事をしているという感覚だからだ。現に、企業でも公的組織でも、フルタイムで働き続けなければならないような仕事ばかりだとは限らず、週に3、4日でこなせる仕事はいくらでもある。上記のように、この制度は、フルタイムとパートタイムを区別しない「同一労働同一待遇」の制度というのが正しい。 この制度が確立したのは1982年。第1次石油ショックの煽りを受けて経済が停滞し、失業率が12%にまで上がったときに、政府・労働者・企業(政労使)が話し合いをへて合意して実現した。どの国にも労使闘争は有り、労働者の賃上げ要求は定番だ。しかし、当時のオランダの労働者たちは、企業家に対して、統計データ上可能な最大限の賃上げではなく、抑制的に賃上げを要求した。その代わりに、誰もが少しずつでも働けるようにパートタイム就業の正規化を求めたのだ。労働者たちは、企業に投資力を残し、賃金上昇を抑制して人件費を抑えることが、ヨーロッパ市場におけるオランダの競争力を維持し、ひいては、オランダ社会の安定につながることを理解していた。実際、この合意成立のおかげで、1990年代には、オランダ病とまで呼ばれていた経済不況から脱し、周辺諸国が目をみはるほど経済が回復した。その目覚ましい回復ぶりに、イギリスの経済学者は「ポルダー・モデル」と名付けた。他国では、労使間の利害対立のためになかなか実現することができない経済問題を、国を共に守るために腹を割って合議し解決策を見出したからだ。

ワークシェアリングの利点

ワークシェアリングの利点は色々挙げられる。

まず、働き方が、ゼロ・サムの二者択一ではなくなる。家庭と仕事を両立しやすくなる。育児や家事の夫婦共同負担が可能となる。高齢化する親や障害を持つ家族の世話をする時間を作りやすい。社会保障をフルタイマーと同じように提供する制度にすれば、働きやすくなる人材は多い。納税義務は国庫財政を安定させる。

とりわけ、力のある女性の才能を社会に活かすには、ワークシェアリングの制度は実に有効だ。日本では、学者、専門家、企業や公的機関の管理職などにつくだけの力を持った高学歴の女性が、出産と育児、また、家族の世話のために仕事を辞めてしまうケースは今も多い。国がせっかく高等教育に投資していても、大半の女性が中途で仕事を辞めるのは無駄という他ない。

男性の中にも会社の仕事ばかりではなく家庭で子どもたちと過ごしたいと考える人は多い。現に、就職したばかりの若い男女ですら、年に4−5週間の有給休暇を取るオランダは、「親となんでも話せる」という子どもたちの比率が高く、幸福度が高いことで知られている。実際、両親のいずれかが平日でも週に3日は家庭にいるというケースが多く、保育所に通うのは週に2、3日というのが普通だ。子どもは親にゆったりと育てられればそれに越したことはない。日本の保育所不足にも解決の道が見つかるはずだ。 皆がこのように勤務時間以外のプライベートな時間を尊重すれば、人々の社会参加も活性化される。父親でも保育所や学校を訪問したり協力したりする時間が増え、母親だけではなく、父親も子どもたちの養育に関心を持つようになる。ゆっくり世の中のニュースに耳を傾け、政治意識を持ち、社会参加意識が高まる。高齢化社会の進行とともに、社会福祉の地方自治体への分権化が進んでいるのは日本もオランダも同じだが、その時に必要なボランティアの人材は、パートタイムの仕事が正規の仕事として保障されているオランダの方が圧倒的に多い。

AI時代の到来に向けて

こうしたオランダ社会の人々の働き方を見ていると、しばしば、先進国社会のあるべき未来への示唆が垣間見える気がする。

私自身は、AIの到来は悪いことばかりではないと思っている。確かに消滅する職種もあるだろうし、これまでの学校が力を入れてきた認知的学力は、まさしくAIが得意な分野で、今後の社会ではそれだけを身につけていたのでは十分ではなくなる。しかし、人間がその知恵や共感力や質の高さを追求する態度などを用いなければならない職種はこれからも増えるだろうし、急速に進む技術革新とともに、転職は避けられず、在職で学び続けることも一層強く求められるだろう。

むしろ、これからの時代を生きていく人々に必要なのは、独創的な技術やアイデアを生む創造力、変化に耐え新しいものを学び続ける忍耐力、言葉や文化や宗教の異なる他者の声を受け止め自分の意見を伝え、お互いの力を生かして協働でより大きな成果を生み出していくスキルと態度だろう。

こうした生き方は、これまでのように、自分が務めている企業の業績目標だけを考えて働く生活からは生まれようがない。家庭や社会で「生きている」時間が必要だ。それは、勤労に対する「休養」ではなく、人間らしく「生きている」時間だ。元来、人は、生きるために働いているのであり、働くために生きていたのではないはずだ。 おそらくこれからの日本に必要なのは、パートタイムで働くことの利点を受け止め、私生活を充実させることの利点を見出す意識と、誰もが自分らしく自分のニーズにあった働き方が安心してできる制度を生み出していくことだろう。

ヒント2 アメリカのティーンのSNS事情

~Profile~

日本の情報誌出版社勤務を経て1992年渡米。ロサンゼルスの日本語情報誌の編集長を2003年まで務めた後、フリーランスのライターとして、アメリカで活躍する日系人及び日本人と教育分野に焦点を当てて取材活動を続ける。ロサンゼルス近郊在住。

どんなSNSを使っている?

日本でもティーンのスマホ依存、SNS依存という問題が叫ばれているが、アメリカではどのような状況なのかについて調べてみた。ちなみに、ティーンという定義は「十代」ではなく、13歳から17歳の年齢層を指す。

コモンセンスメディアの調べでは、2012年から2018年の間にティーンのスマホ所有人口が劇的に伸びたことが分かる。2012年、スマホを持っていた割合は41%、それが2018年にはその数字は89%に跳ね上がった。2012年に1日のうち複数回SNSにアクセスするティーンは34%、2018年には70%となった。

では、アメリカではどのSNSに人気があるのだろうか? 人気増が最も顕著なのがInstagram(インスタグラム)。ティーンのうち72%がアカウントを開設して、実際に使用している。2015年にはその数字は52%だった。他方、Facebook(フェイスブック)の人気ははっきりと下降している。2015年にはティーンの71%が使用していたが、2018年には51%になった。 また、一番利用するSNSについて聞いたところ(2018年)、41%のティーンがSnapchat(スナップチャット)と回答。Instagramは2位で22%、Facebookは15%で3位だった。さらに、インターネットを現在進行形で利用中のティーンの実に96%が、YouTubeを視聴している。YouTubeの人気が絶大であることが分かる。

なぜ、SnapchatやInstagramなのか、そしてなぜFacebookを好まないのかについて、カリフォルニア州レドンドビーチ在住の高校生(女子、16歳)は次のように答えた。「Snapchatは気軽に友達とやりとりをするのに最適。Instagramはアカウント名を本名ではなくニックネームにできるので利用しやすい。友達との連絡にも(Instagramの)ダイレクトメッセージ機能を使うことが多い。Facebookはアカウント名が本名なので利用しづらい。それにかなり年齢層が高めの人のSNSというイメージがありハードルが高い」。

日本でメジャーなLINEはアメリカではほぼ無名に等しい。アメリカ在住の韓国系、日系の人々を中心に利用されているのが実態だ。 次に、「人とコミュニケーションを図る際に最も好む方法」について聞いた結果は、2012年は実際に会うことが49%でトップ。次にテキストメッセージ(日本の場合のショートメール)が33%、3位はSNSで7%、4位がビデオチャットで2%だった。ところが、2018年の調査では、1位と2位の順位が逆転した。1位がテキストメッセージで35%、2位が実際に会うことで32%、そして3位のSNSは9%伸びて16%に、4位のビデオチャットは8%伸びて10%になった。つまり、実際に会って相手と話すことよりも、2位から4位を合計すればテキストメッセージやSNSを介してやりとりすることをティーンは好むようになっているのだ。

SNSはプラス?それともマイナス?

では、これらSNSは、利用する彼らにどのような影響を与えているのだろうか。前出の調査(2018年)によると、ティーンの57%が宿題をする際にSNSに気を取られて集中できないと回答している。宿題以外にも、人と一緒にいる時でもSNSの方に気持ちが向いてしまうと回答したティーンは54%もいた。また、スマホを所有しているティーンの29%が、「夜寝ている時に電話、テキスト、SNSの告知音によって目が覚めた経験がある」と回答している。つまり、これらはネガティブな影響というべきだろう。

ただし、2018年にピュー・リサーチセンターが実施したティーンを対象にした調査によると、SNSが与える影響は概ねポジティブだと回答したティーンは31%で、ネガティブと回答した24%を上回った。ポジティブであると回答した人の多くが「他者と気軽に交流できる。しかも友達に限らず、新しい人ともSNSを通じて知り合える」と答えた。以下は実際にティーンから寄せられたコメント。

「SNSは遠く離れた家族と話す手段として効果的」(女、14歳)、「SNSのおかげで寂しさを感じることが少なくなった」(女、15歳)、「自分の意見や感情をSNSで表現することで、同じ気持ちを持つ人たちと共鳴できる」(女、15歳)、「世界中のどこにいてもSNSで容易に繋がる。また、助けが必要な人を救うために呼びかけることもできる」(女、15歳)、他方、いじめに活用されることも少なくない。

「憎しみの感情をより多くの人に拡散してしまう」(男、13歳)、「言いたいことが自由に言えてしまうのでマイナスな影響もある」(男、15歳)、「SNSでの発言がきっかけで自殺を引き起こすことがある」(女、14歳) オンラインでの繋がりに慣れすぎる弊害についてコメントしたティーンもいた。

「SNSを中心に人とやりとりすることで、実際に会って話すことが苦手になってしまうのでは」(女、15歳)、「自分の生活を飾って伝えることも可能なことから、人の真の姿が見えなくなる」(女、15歳)、「常に手元の携帯でチェックする癖がつき、宿題が進まない。それが最大の弊害だ」(男、17歳) 以上のコメントについては、日本でも同意するティーンが多いのではないだろうか。

学校におけるスマホの規制

このような状況を受けて、学校での携帯電話使用を規制する動きもにわかに活発になっている。カリフォルニア州では校則での使用禁止を州法として成立させようと、2019年3月に日系のアル・ムラツチ議員が法案を提出した。ただし、ムラツチ議員の法案では、キャンパス内における携帯電話の使用を制限、もしくは禁止することを校則に盛り込むことを義務化させるものの、細かいルールに関しては学校に委ねるとしている。

「教室での携帯電話の使用が授業の妨害になっていることが明白である以上、携帯電話の使用に関して学校ごとに取り決めることが不可欠であると考える」とムラツチ議員。カリフォルニア州トーランス学校区の元理事でもある同議員によると、州内の多くの学校区では携帯の持ち込みがすでに禁止されているという。しかし、まだ徹底されていないため、州法で義務化しようとしているのだ。「スマホの画面に必要以上に気を取られることで、社会性や豊かな感情を育むのに負の影響が大きくなることは否定できない」と、ティーンのスマホへの過度の依存を正常な状態に戻す取り組みが始動している。