進路のヒントススメ!理系 – STEAM STEMプラスArtな人を目指そう

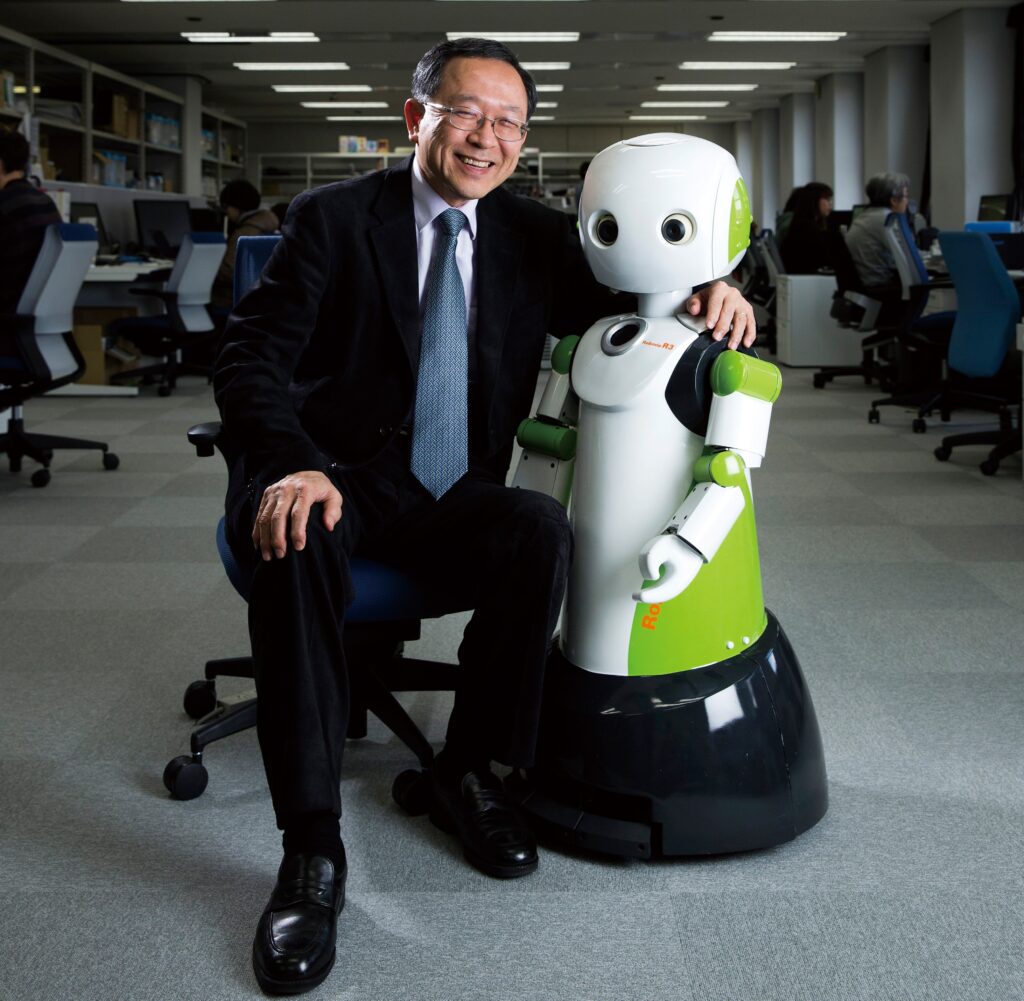

アートサイエンス学科教授

萩田 紀博 先生

~Profile~

1954年生まれ。ロボティクス研究者。1978年慶應義塾大学大学院工学研究科修了。同年、電電公社(現NTT)武蔵野通信研究所入所。NTT基礎研究所、NTTコミュニケーション科学基礎研究所研究企画部長、(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)知能ロボティクス研究所所長などを歴任。埼玉県立春日部高等学校出身。

拡大するサイバー空間を活かそう

医療、科学技術の進歩で、今10代の学生やみなさんが定年を迎えるころには、寿命も100歳を超えると予想されています。定年が今のままだと、その後も30〜40年ほどの人生が待っていることになります。2050年代には、今働き盛りの40代の方が80代となって我が国の人口のピーク年齢となるため、自分たちの引退時には年金もあまり当てにできないかもしれません。では老後の生活設計も含めて、将来どうやって生きていくのか。一つのヒントはサイバー空間をうまく利用することにあるようです。

今の社会では、リアルな空間に加えてネットを中心としたサイバー空間が大きく広がり始めています。買い物一つとっても、実際に買い物に行くよりもネットで済ます人が増えている。この傾向は、若者だけでなく年輩者にも見られますから、今後さらに加速していくのは確実でしょう。スマートフォンの登場によってサイバー世界でも生きるという選択が可能になってきているのです。

将来を考えるには、科学技術の急速な進化と、それに伴う働き方の変化についても予想しておく必要があります。シンギュラリティ(技術的特異点、超知能が生まれる科学史的瞬間)を唱えたことで知られるアメリカの未来学者レイ・カールワイツの予測※1がすべて当たるとは思えませんが、50年ほど前に最先端技術だった顔認識システムが、今やスマートフォンの一機能としてみなさんの手元で動いているという事実からは、どんな最先端の技術でも、いずれそのアプリを誰もがダウンロードして使えるようになることを意味しています。これからのAIやIoT,ビッグデータの活用による技術革新を考えると、そのタイムラグはさらに短くなると予測されます。その結果、これまで少数の人によって独占的に利用されてきた研究や技術、仕事の成果を誰でも利用できるようになり、これらを活用して、だれもが創造性のあるアート作品や新サービスを生み出し、ネット(サイバー空間)やリアルな店舗で売り買いする時代になるのではないかと私は考えています。

とはいえ、一部でいわれている、人間の仕事が極端に減っていくわけでもないと思います。EY総合研究所(2015年)による調査では、AIの発達によってなくなる仕事はあるが、これから2030年にかけてAIやロボットのアプリを組み合わせる仕事が増えるので、むしろ仕事は増えると予測しています。これらのアプリやシステムを利用する、自動運転やロボットサービス、工場のインテリジェント化等が進むことで、仕事は30倍近くに増えるといわれています。おそらく外国人労働者の受入れを増やすだけでは、人手不足は解消できないので、いずれサイバ―空間を利用した仕事(クラウドソーシングと言います)が著しく増えるのではないかと私は予想しています。

そうであれば、リアルな空間での収入の目減りを、サイバー空間での副業、クラウドソーシングの仕事※2を、同時に10ぐらいこなすことで補うことが可能になるのではないか。そんな働き方なら、75歳を過ぎても十分やっていける。こんな明るい未来を私は描いています。

※1 2045年には人間の10~100億倍賢い機械が誕生し、それ以降について人間は将来の行方を予測できないなどとする。

※2 狭義には、見ず知らずの人と協力して一つの課題をやり遂げること。

アートを通じてチームワークを学ぶ

ここからもう一つのキーワードが浮かんできます。それがアートです。

クラウドソーシングには、何よりもチームワークが必要です。そしてそれこそが、アートの一つの側面でもあるのです。

江戸時代の天才絵師葛飾北斎は、死ぬ直前、90歳ぐらいまで芸術活動を続けていました。これはかなり歳をとっても続けていけるというアートの一面を教えてくれます。と同時に、アートが、特に日本においては分業体制、つまり仕事を複数の工程にわけて分業し、全行程をメンバーのチームワークによって質の高い作品や製品を作ってきた歴史があります。巨匠北斎といえどもたった一人で活動していたわけではない。アートには、独創的創造性という側面に加えて、様々なスキルや個性を持った人が集まり、チームワークを組んで生まれる共創的な創造性という側面もあるのです。ここに、みなさんが未来に生きていくための第2のヒントがあると思います。

よくSTEM(science technology engineering mathematics)教育が重要だと言われるように、21世紀では理数の能力を育むことはとても大切です。と同時に、そこにアートを加えSTEAM(STEMプラスArt)とすることで、研究や仕事の可能性はさらに広がります。みなさんの将来の働き方を考える上でも、これは重要なキーワードになると思います。

アートサイエンス学科で未来を切り拓く力を

アートArtという言葉はもともと、古代ギリシャ語で医師や芸術家、技術者などの職人を意味するテクネTechneから派生したもので、面白いことにこの語源はテクノロジーTechnologyのそれでもあるのです。アートサイエンス学科はこのテクネという観点、つまりアートとサイエンス・テクノロジーをあわせた観点から社会問題にアプローチできる人材の育成を目指し開設されました。今春で開設2年目を迎えますが、これまでのところ入ってきた学生は、サイエンス・テクノロジー志向の学生とアート志向の学生、それに自分の将来を大学へ入ってから見極めたいという学生で、それぞれ3分の1ずついます。

この学科における教育・研究で私が大切にしたいのが、ワクワク感excitement、超柔軟性super flexibility、そして多様性diversityの三つ。そこで従来の理系、芸術系のどちらの大学にもないような様々な取組を行っています。この新しい人材を育成するために、中でもユニークなトライアルを昨年やってみました。一つの授業を6人の教員が2人ずつ3グループ(教室)に分かれ、かつ学生も3グループに分け、各グループをさらに3班に分けます。たとえば今日の授業では、第1班は第1教室、第2班は第2教室、第3班は第3教室に移動し、同じテーマについて各教室で2人の先生がそれぞれ10分間プレゼンします。テーマはアートサイエンスにまつわるもので、「時間をアートサイエンスする」、「空間をアートサイエンスする」などの極めて抽象的なものもあります。各班の学生たちは、プレゼンのメモをとり、終了後、元の教室に戻って、班別にポイントを模造紙一枚にまとめ、班のだれか一人が発表します。一回の授業で同じテーマについて6人の教員から異なる話を聞くことは「ワクワク」しますし、「多様性」を受け容れる経験を積み、それぞれの内容を仲間で翻訳・共有し合える「超柔軟性」も育まれます。

また、内容をまとめ、自らプレゼンする過程で「自主性」も身についていきます。4月の入学時には「プレゼンが一番苦手」と言っていた学生でも、7月の展示会「X展」では、プロジェクションマッピングなどを使って一般の来場者にプレゼンできるようになります。そして苦手と思っていたのは経験が足りないだけだったことを知るのです。

教員側も、毎回違うテーマで6人のプレゼンを受けるうちに見る目の厳しくなった学生を、さらにワクワクさせようと努力しますから、とても良い循環が生まれていると思います。そういう意味では、この授業そのものがまさにアート的ですし、ここでの経験は学生が社会へ出てからも必ず活きてくると思います。

この学科には、感想を書けと言われて、アニメ風に上手に絵を描いて提出する学生など、ユニークな学生が少なくありませんが、私は、それほど目立つことはなくても、もともと個性のない人間などいないと思っています。誰もが訓練次第で、将来生きていくのに必要なテクノロジーを身につけ、さらにはアート性を育んでいけると思っています。

この学科ではこの他、様々なユニークな取組を行っています。4年間で、自らの個性を発揮しながら他人の多様性を受け容れ、新しいものを創造するというプロセスを経験し、みなさんの未来を切り拓いていってほしいと思います。