京都産業大学 国際関係学部 学部長就任予定

京都産業大学 国際関係学部 学部長就任予定鈴井 清巳 教授

~Profile~

早稲田大学法学部出身、同大学院社会科学研究科。名古屋大学大学院法学研究科。1996-2001名古屋市立大学研究員。2001-2003広島修道大学助教授。2003-2008広島修道大学教授。2008~京都産業大学教授。現在に至る。研究分野は通商政策、EU経済、国際経済関係論、インターリージョナリズム。名古屋市立向陽高等学校出身。

2030年に向けた施策「神山STYLE2030」を掲げて改革を加速する京都産業大学。2019年度には国際関係学部、生命科学部、経営学部の3学部を同時に開設します。このうち、外国語学部国際関係学科の取り組みを発展させ、グローバル人材育成により力を入れるのが国際関係学部。「英語力だけで国際化を語る時代は終わった」と語る学部長就任予定の鈴井清巳教授に、新学部の構想をお聞きした。

新しい国際関係学部の3つの特徴

新学部の第一の特徴は、大学での学びと実社会をつなげること、そのために科目間の有機的なつながりを重視したカリキュラムを編成したことにあります。

国際関係学は、様々な専門領域が相互に関連し合って成り立つ学問であるとともに、実践的な学びが欠かせないものですから、科目間の有機的連携はもとより、学びの拠点である教室と国際関係の展開される現場、座学と海外でのフィールドリサーチとが学問的な体系の中にきちんと位置付けられ、相互に関連付けられている必要があります。

この点、新学部は全教員が社会科学系の専門家ということもあり、海外でのフィールド・リサーチ一つにしても、事前・事後の学習も含めて専攻する学問との入念な整合性が図られています。理論と実践の統一に全教員が責任を持つと言い換えてもいいかもしれません。

二つ目の特徴は、リサーチの対象となる国や地域を広げ、科目や実習先も増やすことです。これまではアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった英語圏の国が中心でしたが、新学部ではタイ、マレーシア、ベトナム、カンボジア、インドネシアなどの東南アジアも加わります。民間企業の海外勤務者の6割から7割が東南アジアや中国・韓国を中心に活躍していることからもわかるように、ビジネスの現場では近年、東アジアのウェイトが益々高まっています。もちろんアジアは歴史地的にも欧米との関係の強い地域ですから、そこでの実習を通して先進国と発展途上国の関係について学ぶことも可能でしょう。

三つ目は、英語力を高めることはもちろんですが、専門性を深めることの方により重点を置く点です。AIの発達により、語学のあり方は今後大きく変わりますが、英語の重要性は当分は変わりません。入学直後のプレイスメントテストによるクラス分けを通した、各学生に合わせた英語力の強化の方針などは従来通りです。ただ、英語力については、異文化を学び、体験を重ねることで、自ずとその重要性、必要性についての認識は深まり、学びの目的の明確化とともに身に付いてくるものだというスタンスを取りたいと考えています。

英語力に加えて、柔軟なコース制、

一拠点総合大学の特徴を活かして、

幅広い教養と、深みのある専門性が身につく

具体的には、「政治」「経済」「共生」の3つのコースからなる1学科制の緩やかなコース制とします。政治コースでは、外交、軍事、安全保障、国際法などを、経済コースでは貿易やビジネス、金融などを、共生コースでは環境問題、移民・難民の問題、男女平等や人種・民族や人権の問題などを、SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))を念頭に学ぶといったように、複雑な国際関係を3つの視点から捉えます。このように学びの方向性を定めることで、目的を持って体系的に学びやすく、卒業後の進路の目標も立てやすいと考えました。また国際系の学生は採用面接時に、「国際関係と言っても、何を学んできたのか?」とよく質問されますが、そのような状況にも対応しやすいと思います。

コースへの分属は2年次から。それぞれのコースで専門科目を深く学びつつ、北米、東南アジア、アフリカなどの地域研究科目を学び、4年次には国際関係の学びの集大成としての卒業研究へと進みます。

緩やかなコース制ですから、他コースに置かれた科目も学びやすく、しかも一拠点総合大学の良さを活かして、たとえば経済コースに所属し、経営学の専門科目を学ぶために経営学部の授業を受講することもできますし、さらには環境問題や生態系について学ぶため、理系の学部で学ぶこともできます。

翻って1年次では、各コース選択の前提となる基礎的知識と、英語を中心とした外国語の基礎を徹底的に学びます。また2年次以降の本格的なゼミへ向けてのスキルなどを学ぶゼミも置かれます。

世界の現実を見て、感じ、考えることのできるプログラムが充実。

新たな学び舎「真理館」にはスチューデント・コモンズも

2008年の外国語学部国際関係学科開設以来、続いているのが1年次の春休みに3週間で行う必修の「海外フィールド・リサーチ」(費用は学費に含まれている)。新学部ではこれに、2年次以降の選択科目として、2~3週間、アジアの発展途上国の企業やNPO、NGOでインターンシップなどを行う「国際キャリア開発リサーチ」が加わります。いずれも短期間ながら、世界各国で、ダイナミックに変化する現場を体験できるのが特徴です。前者は1年次の学びの締めくくりの春休中に行われますが、2年次以降の専門コースでの学びを動機付け、後者や次に紹介する長期留学へとつなげるものと位置付けています。

また2年次以降は、半年から1年の「長期留学」が可能です。「海外フィールド・リサーチ」の延長線上に、「国際キャリア開発リサーチ」と「長期留学」を位置づけ、更なる海外での学びと体験を深める機会として、自分なりの問題意識、課題をもって、しかるべき地域・国を選んで積極的に活用してほしいと考えています。

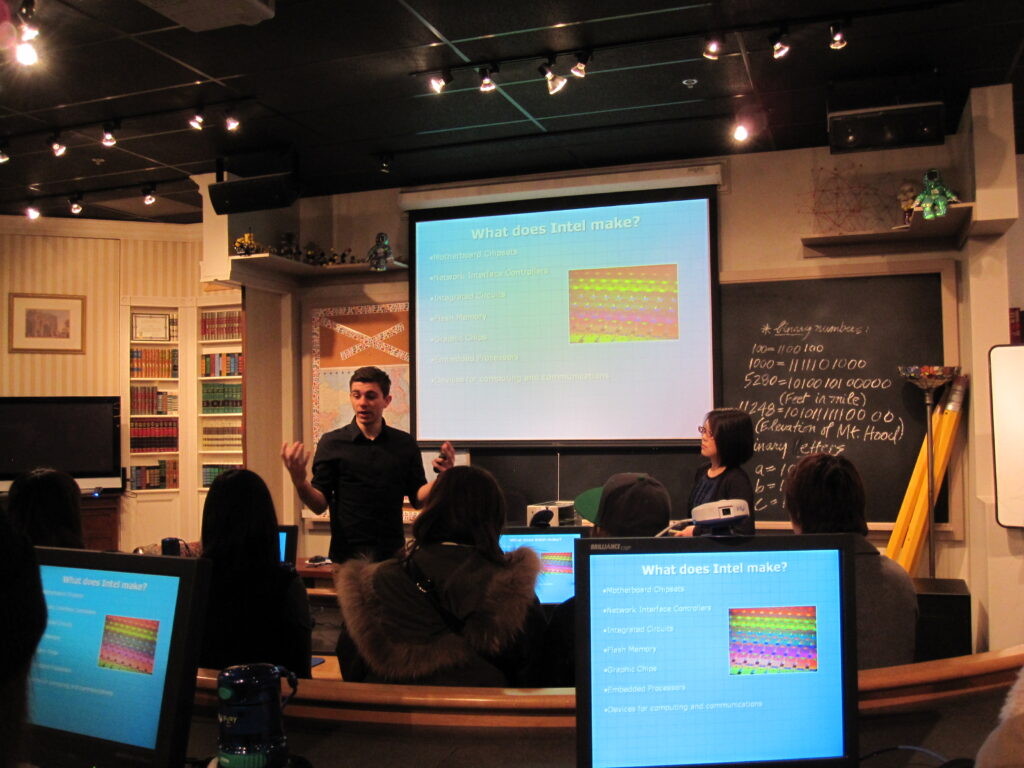

新学部のために新たな校舎が設けられるのも大きな特長です。その名も「真理館」。国際関係の学びには、社会科学系の中でも特に、世界の人々と意見をたたかわせる機会が多いため、ディスカッションやディベート、総じてアクティブラーニングが必要です。

真理館にはそうした学びを想定した「スチューデント・コモンズ」など、新しい学びの空間を設けます。スチューデント・コモンズでは、刻々と変わる世界情勢について教員がタイムリーなレクチャーや問題提起をし、学生同士で議論を深める機会を提供したり、海外から帰国した学生が報告会を開いたり、就職活動でグローバルな進路を選択した先輩から話を聞くワークショップを開いたりと、タイムリーなイベントを適宜行っていきたいと考えています。

受験生へのメッセージ

とにかく夢を大きく持ってほしい。夢は、大きければ大きいほどいい。

大学には、高校生は想像できないほど、学生を成長させられるたくさんのチャンスや制度があります。それらを上手に使えば、大学の4年間で実現できることはたくさんあります。大学は、大きな夢に向けて飛躍するためのジャンプ台なのです。

大学入試改革に向けてみなさんの耳には様々な情報が入ってきているかもしれませんが、高校時代にできること、すべきことはどんなに状況が変わろうとそれほど変わりません。好奇心を持って世界の動きに注目し、国際関係を学ぶのに必要な英語の基礎力を固め、幅広い教養を身につけるのに高校時代ほどふさわしい時期はありません。これからの社会でますます求められる真のグローバル人材を目指して、しっかりと準備してきてほしいですし、そういう高校生を国際関係学部では求めています。