青山学院大学

青山学院大学コミュニティ人間科学部

新学部開設準備室 副室長

教育人間科学部教授

鈴木 眞理 先生

~Profile~

東京大学文学部(社会学)卒業 東京大学大学院教育学研究科博士課程中退。東京大学教育学部助教授等を経て現職。専門は、社会教育学・生涯学習論。主著に『ボランティア活動と集団-生涯学習・社会教育論的探求』(学文社、2004年)など。

キャンパス移転に始まる一連の改革に区切りをつけた青山学院大学。人工知能と人との関係を考えるシンギュラリティ研究所の開設など、次の時代へ向けての改革も始まる。その一つが2019年度に相模原キャンパスに開設予定のコミュニティ人間科学部。2009年開設の教育人間科学部、2015年開設の地球社会共生学部に続く文系学部で、相模原キャンパスではグローバルな人材育成を目指す地球社会共生学部と対をなし、地域のコミュニティ創造をリードする人材育成の拠点を目指す。新学部について、新学部開設準備室副室長の鈴木眞理先生に聞いた。

今なぜコミュニティ人間科学部なのか?

人口減少、超高齢化社会の中で、地域創生という言葉にも象徴されるように、全国各地における地域の再生、活性化が大きな社会課題となっています。大学においても近年、地方国立大学を筆頭に、それを担う人材の育成を目指す学部・学科が増えています。ただその多くは、地域経済の活性化や地域の産業振興、都市計画などに重きを置き、経済・経営、公共政策、新しいところでは観光学などからのアプローチで、実務家養成を目的にしたものが目立ちます。

こうした中、「地の塩、世の光(The Salt of the Earth,The Light of the World)」のスクール・モットーを掲げ社会貢献に力を入れる本学としては、経済の活性化や産業振興と同じくらい、地域で活動し、それを担う人間をつくり、それを通じたコミュニティの創造が重要であると考えました。

地域は人がつくり、人は人がつくる、自律的な活動をする人びとによってつくられるコミュニティがあって、はじめて地域の様々な課題の解決も可能になるからです。

学校と地域との連携、地域による学校の支援が唱えられていますが、地域の側から学校を支援する人を増やすための施策はそれほど進んでいるとは言えません。

そこで、社会学、教育学などの視点から、コミュニティ創造を促すためのコミュニティ人間科学部の創出を目指すことにしました。輩出したいのは職場、家庭を問わず、おかれた場で「地域活動を推進できる人」「地域を活性化できる人」「地域文化を継承できる人」であり、「学び続けることのできる人」です。

教育の特色

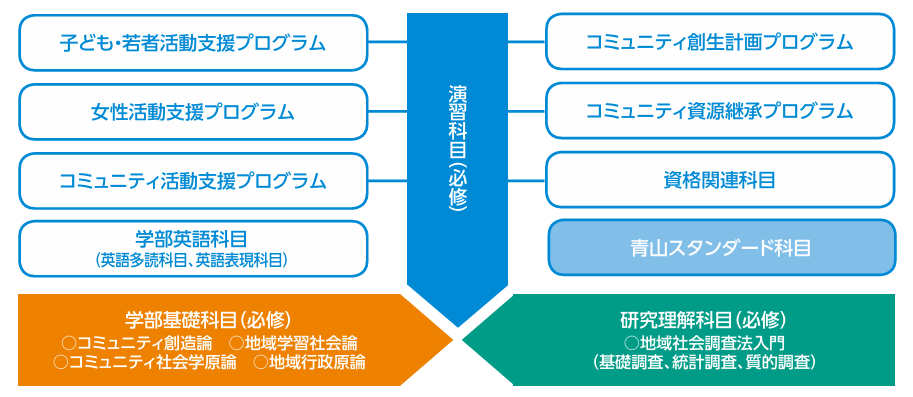

地域社会と人々に関わる諸課題を5つの履修プログラム科目群として、地域社会とそこで生活する人々のあり方を「幅広く」、かつ「深く」学ぶための仕組みを設けています。学部必修科目群として、実践的に学修する「演習科目」を、「学部基礎科目」と「研究理解科目」で支える構造とし(図)、地域活動の基礎的な理解を深め、地域の活動を体験し、地域づくりの基礎を学びます。また能動的な学習や研究の姿勢を身につけ、「調査、分析、考察力」「コミュニケーション力」「コーディネーション力」「マネジメント力」と、多様な人々の力を引き出しまとめていく「サジェスチョン力」、そして「発見し、発信する力」を身につけます。もちろん社会調査士、社会教育主事、司書、学芸員などの専門的な資格取得を目指すこともできます。

(1)学部必修科目群:知識及び研究手法の習得から、実践的学びへ

「学部基礎科目」では、「地域学習社会論」「地域行政原論」「コミュニティ創造論」「コミュニティ社会学原論」の4科目で構成し、1年次にすべて学びます。この4科目はいずれも地域社会(コミュニティ)と人間に関する原理的な理解を深める科目であり、本学部の学修の基礎となる知識を講義により修得します。

「研究理解科目」では、1年次に、地域社会の状況を認識するために行う文献調査の手法を学ぶ「地域社会調査法入門(基礎調査)」を、2年次に、主に質問紙(アンケート)による数量的な調査の基礎を学ぶ「地域社会調査法入門(統計調査)」を、3年次に、面接調査(インタビュー)やフィールド調査、エスノグラフィやアクションリサーチなど、定性的なデータ分析が求められる「地域社会調査法入門(質的調査)」を設けています。これにより、本学部の基礎的な研究方法である社会調査の方法を、段階的かつ、体系的に学べるようにしています。

「演習科目」は、1年次から4年次のすべての学期に配置し、少人数での指導を行います。1年次には、高等学校までの学修との接続を重視し、大学での学修に必要となるアカデミックスキルを学びます。2年次には、それをさらに深めることを目指すとともに、「地域社会調査法入門(基礎調査)」で学んだ文献調査を行います。また、「地域社会調査法入門(統計調査)」で学んだ内容を踏まえて、質問紙(アンケート)調査を実際に体験します。3年次には、担当教員の専門領域や研究テーマとも関連し、「地域社会調査法入門(質的調査)」で学んだ手法に基づき、地域社会における諸課題を分析する作業に取り組みます。4年次には、「卒業研究」として、地域社会の持続可能な発展に資するテーマを設定し、それに関する調査を実施して分析し、4年間の学業生活の集大成として、最終成果物を作成または製作することを目指します。

このように、後に紹介する履修プログラムの「地域実習科目」の実習について、漠然とした印象からではなく、根拠をもって地域を理解し、問題や課題の解決を図る能力を得るために、いわゆる講義による知識の習得のみではなく、地域の実態を分析する手法を習得する科目が必修として体系化されています。これは同系統の学部としては極めて珍しい試みだと思います。

(2)学部共通選択科目:5つの専門領域で現場で役立つ知恵(実践知)を育む

履修プログラム(専門領域)は、「子ども・若者活動支援」「女性活動支援」「コミュニティ活動支援」「コミュニティ資源継承」「コミュニティ創生計画」の5つ。「子ども・若者活動支援」「女性活動支援」では、それぞれの活動を支援する際に求められる知識・技術を学びます。「コミュニティ活動支援」では、高齢者、障がい者を含む地域の人々のための地域スポーツ、社会福祉、ボランティア活動などの基礎を理解し、日常生活や職業生活等を支援する知識・技術を学びます。「コミュニティ資源継承」では、博物館、図書館、アーカイブなどの活用を通じて、地域の文化資産、情報資源の後世への継承、同時代における伝達と活用に必要な知識・技術を学び、地域やそこに生きる人々のアイデンティティの確立について研究します。「コミュニティ創生計画」では、コミュニティ創造についての様々な思想・理念、制度を学び、実践的な計画策定に必要な知識・技術を学びます。

各プログラムに、全員必修の「地域実習科目」が設けられるのも大きな特徴。一週間の地域での実習を挟み、ゼミ形式の事前学習、事後学習を入念に行い、地域の問題解決に必要な知識・技術の修得を目指します。各地域の人々は様々な歴史的経緯の下に活動していますから、まずはそこに加わること。しかもただ闇雲に参加するのではなく、その成り立ちも理解しておくことが必要です。期間は一週間で、1グループ約8名の少人数制。北海道から沖縄まで、全国各地の協力先で活動する予定ですが、全員必修のため協力先は少なくとも30か所は必要です。

これまでの私の経験では、いわば≪新しいふるさと≫とでもいうべき土地を一度もった学生たちは、そこにかかわり続けることが多いですから、その活動が卒論につながるものになる可能性はとても高いのではないかと期待しています。実習先については、ここに紹介したものに加え、各教員がそれぞれのネットワークを通じて確保しつつありますから、大規模なネットワークが形成されるのではないかと予想しています。

新学部では他者との協働や柔軟な対応力も含め、「能動的な学習や研究の姿勢を身につけ」るとともに、社会調査士、社会教育主事、司書、学芸員などの専門的な資格取得を目指すことができます。なお、資格取得のための科目は資格科目群として別に用意しており、卒業に必要な単位内で修得できます。

また、外国語科目群の他、青山学院大学の共通の教養科目群として「青山スタンダード科目」を設けています。

地域で活きる、地域で活かす実践知を身につけるための体験学習「地域実習科目」

愛媛県のNPO法人えひめ子どもチャレンジ支援機構の協力で、子どもたちの生きる力を育む中で、子どもの活動支援について学びます。

徳島県のNPO法人 ひとつむぎ、同牟岐キャリアサポートセンターの協力で、教育やまちづくり交流を支援する事業などのイベントで体験的実習を行います。

プログラムのいくつかでは、地域で学校を育てるなど、学校教員にならなくても教育に携わることができることが学べます。

受験生へのメッセージ

卒業後の進路としては、まず、公務員や団体・NPO等の公共のための事業や公的な性格を持っている活動を行う組織の職員が挙げられます。また、地域社会とそこで活動する人々に係る諸課題を発見・解決するための知識と研究方法を学ぶことは、地域社会や地域住民等を対象とする金融業や製造業、小売業、観光・運輸業等々の一般企業で、特に商品・サービス開発部門やマーケティング部門で活躍できると想定しています。さらに、近年多くの企業が社会貢献を掲げており、その部門での活躍も期待されます。

受験生のみなさんには、高校生に求められる基礎力を身につけた上で、社会的な問題にも敏感であってほしいと思います。新学部では、コミュニティ創造を目指すみなさんの高校時代のユニークな活動を評価する自己推薦枠も設け、みなさんのチャレンジを待っています。