世界にこれまでなかった無機化合物の液晶を発見

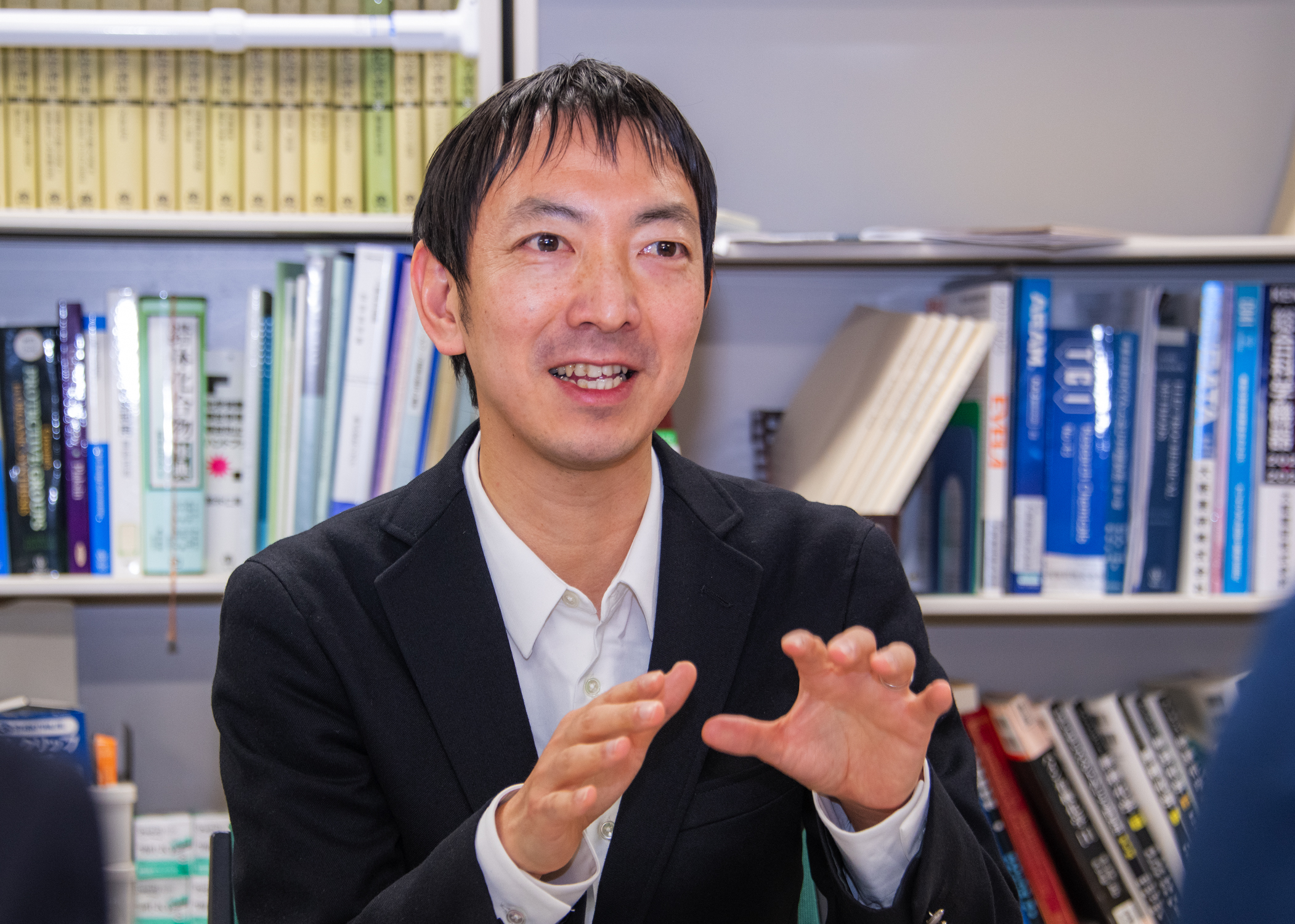

昨秋、「原子を操って創る!無機量子材料」の研究開発で、第14回「フロンティアサロン 永瀬賞」※の特別賞を受賞した神戸徹也先生。量子コンピュータや超伝導体など次世代の先端技術に必要な材料、いわゆる量子マテリアルの開発では若手の第一人者として注目されてきた。今回は「ボロフェン」と呼ばれる無機物質に着目し、材料として利用できる新物質を開拓し液晶材料として発展させたことが、新たな材料科学の扉を開くものとして評価された。先生のここまでの道のりや、成功秘話、将来の夢などをお聞きした。

※「将来のノーベル賞候補」を発掘することを目指し、世界を牽引し、人類の未来への貢献につながる研究に取り組む若き研究者に贈られる賞。

神戸 徹也先生

~Profile~

大阪大学准教授/若手卓越教員

1986年生まれ。兵庫県出身。東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員を経て、東京工業大学資源化学研究所助教。台湾交通大学特別講師、明治大学兼任講師、などを経て現職。国立研究開発法人科学技術振興機構 創発研究員も兼任している。

2024年 文部科学大臣表彰 若手科学者賞受賞。専門は無機化学、ナノ材料科学、金属錯体化学。白陵高等学校出身。

研究者としての歩み – 直感に導かれて化学の道へ

「高校1年生のとき、先生に『国際化学オリンピックに出てみないか?』と言われたのが、すべての始まりでした。もともと物理や数学は大好きでしたが、化学は得意というわけではありませんでした。しかし、せっかくの機会だからと挑戦してみることにしたんです。最初の年は、国内予選の化学グランプリで惨敗。でも、それが悔しくて、翌年の高校2年のときは本気で勉強して臨み、なんとか国内予選で上位に入り日本代表に選ばれました。そして、国際化学オリンピックに出場、銅メダルを獲得しました。化学オリンピックの問題は、単なる暗記だけでは解けず、論理的に考え抜く力が求められます。そこで、考えることの面白さに気づかされました」と、神戸先生は高校時代を振り返る。

その後、東京大学に進学。「東大には『進振り制度』という独特のシステムがあって、1、2年生での成績をもとに3年生からの学部を決めることができるんです。物理や数学に進むか、それとも化学を選ぶかで本当に迷いましたが、結局は『自分が一番面白いと思うものを突き詰めたい』という気持ちが勝り、化学を選びました」と神戸先生。

博士課程を出た神戸先生は、東工大などで職を得た後、大阪大学へ。そこから本格的にボロフェンを中心とした新しい無機材料の開発を行っている。

偶然の発見?世界初の無機液晶が

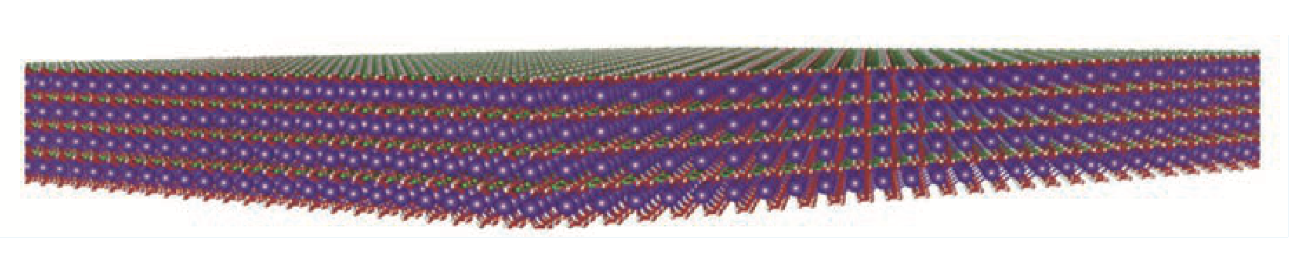

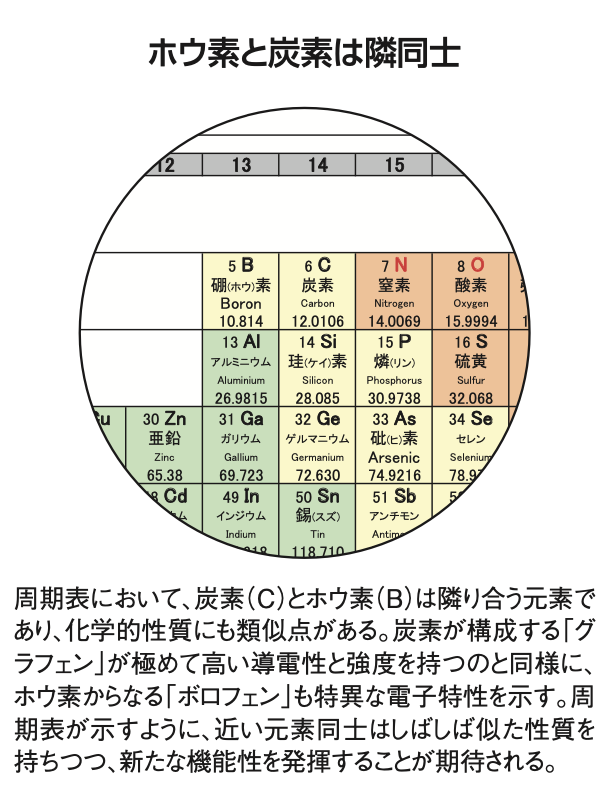

ボロフェンは、ホウ素原子が一層に並んだ二次元構造を持つ新しい物質。ネーミングは炭素原子が蜂の巣状に並んだシート状の物質「グラフェン」に対応している。炭素原子からなるグラフェンは非常に軽く、強度が高い上、電気や熱をよく通す性質を持つことから、次世代の電子材料として注目されている。2010年には、アンドレ・ガイム氏とコンスタンチン・ノボセロフ氏が、粘着テープを使って黒鉛から単層のグラフェンを剥がし、その特性を明らかにしたとしてノーベル物理学賞を受賞している。

ホウ素原子からなるボロフェンはこのグラフェンに似た構造ながら、ホウ素特有の性質によって異なる機能が期待されていた。ただ、「最大の課題は、酸素と反応しやすくすぐに酸化し分解してしまうため、安定的に利用することが難しいことだった」と神戸先生。

神戸先生の東京工業大学での研究チームは、ボロフェンの層ごとに酸素原子を導入し、より安定した「ボロフェン酸化物」を作ろうと工夫していた。そんなある日、ある学生が偶然試した実験のさ中、これまで見たことのない独特な光学的性質を示し見慣れない物質が生成された。「これは一体何だろう?」とメンバーが戸惑う中、たまたまその場に居合わせた液晶に詳しい研究者が目を輝かせた。「これ、液晶のような挙動をしているぞ!」と。新たな無機液晶の誕生の瞬間だ。

「最初はまさか液晶になるとは思っていませんでした。でも、液晶の専門家がそばにいて、『これは液晶かもしれない』と指摘してくれたことで研究が新たな方向に発展したんです」と神戸先生はその時を振り返る。

ボロフェン酸化物とカチオン導入で電子機能がさらに向上

その後神戸先生のチームは、ボロフェン酸化物の層間に特定の金属イオン(カチオン)を導入すると、新たな特性が発現することを発見した。特にカリウム(K)、ルビジウム(Rb)、セシウム(Cs)といったアルカリ金属のカチオンを導入した場合、層間の結びつきが弱まり、液晶としての性質がより明確に現れる。それらを入れた電子デバイスではキャパシタンス(電荷を蓄える能力)が飛躍的に向上。特にカリウムを導入したボロフェン酸化物液晶(K-BoLC)は、電極の間に配置することで、従来の材料に比べて10⁵倍以上のキャパシタンスを示した。

※現在の高誘電体の誘電率が数千程度であるのに対し、ボロフェン酸化物液晶はその値を遥かに凌駕する可能性を秘めている。

無機液晶は有機液晶と比べこんなにすごい!

これまで、有機化合物を主体としたものがほとんどだった液晶。今回、開発された無機液晶はそれらとは異なるいくつかの大きな特徴を持つ。以下にそれをまとめてみる。

1. 熱安定性が高い

低分子からなる一般的な有機液晶は、高温になると等方的な液体になることが多く、高温状態の使用に耐えられない。しかし、無機液晶は熱的に安定しており、高温環境でもその構造を維持できる。

2. 耐久性が高く、劣化しにくい

無機化合物は一般的に摩耗や紫外線に強いため、ディスプレイや光学デバイスに使えば寿命を大幅に延ばすことができる。

3. デバイス特性に優れる

無機液晶は、一般的な誘電体を用いた場合よりもはるかに高い静電容量を増大させる特性を持ち、電子デバイスのエネルギー貯蔵能力を向上させる。これは、ボロフェン酸化物液晶は、電場の影響でカチオンが動くためと考えられる。

4. 環境負荷の低減

一部の有機液晶は、製造時に環境に負荷をかける炭素系の化学物質を使用するが、炭素を利用しないことから環境に優しいデバイスになる可能性がある。

以上のような特徴を備えたボロフェンには様々な産業応用が期待される。「一つが宇宙など過酷な環境でも使える液晶」と神戸先生。従来の有機液晶は、過酷な環境では分解や劣化が進み、人工衛星や宇宙望遠鏡といった極限環境での使用は困難とされていた。しかし、無機液晶には高い耐熱性や耐放射線性があるため、強い放射線や極端な温度変化にも耐えられる可能性があるのだ。

「例えば人工衛星の光学機器や宇宙望遠鏡の可変レンズなど、その応用を考えるとワクワクしませんか」と、神戸先生は未来の大きな夢を語ってくれた。

高校生へのメッセージ

物理も化学も、高校で履修する内容は基礎として非常に大事ですが、研究の世界で使うものはまた別次元です。私自身、国際化学オリンピックに出場したことで、その一端に触れることができ、それが今の研究を選ぶきっかけになりました。今の高校生には、大学の講演会やシンポジウム、オープンキャンパスなど、最新の研究に触れる機会が豊富です。学校で学ぶ範囲に閉じこもらずに、少し背伸びしてみようという意気込みさえあればとても楽しい世界がのぞけると思います。

効き目あり 特別編

宮田 清蔵先生

~Profile~

東京農工大元学長

1969年東京工業大学大学院博士課程修了(工学博士)後、東京農工大学助教授、カリフォルニヤ工科大学客員教授、ベル研究所客員研究員を経て、86年より東京農工大学教授。2001年には同大学学長。05年より独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)シニアプログラムマネージャー等を務めてこられた。

ボロフェンは、現在主流の希土類を使った磁石にとって代われる可能性を 秘めている。磁石は現代のエレクトロニクス社会に欠かせない存在であり、スマートフォンやパソコン内部のモーターをはじめ、さまざまなデバイスに広く 使われている。こうしたモーターの性能を高めるには、強力な永久磁石が必要となるが、その中核を担っているのが、ネオジムやサマリウムといった希土類元素だ。 世界は現在、これら希土類の供給の多くを中国に依存しており、経済安全保障上の大きな課題となっている。アメリカやヨーロッパがウクライナに注目する背景にも、希土類の埋蔵が関係していると言われるほどだ。こうした中、ボロフェンのような新しい材料で強い磁石が作れるとすれば、そのインパクトは計り知れない。「ボロフェンは2次元の液晶のような構造を持ち、分子を整然と並べやすいため、磁性材料としての応用が期待されます。もし希土類を使わずに強力な磁石を作ることができれば、産業構造そのものを変えられるかもしれません」と、宮田先生は語る。