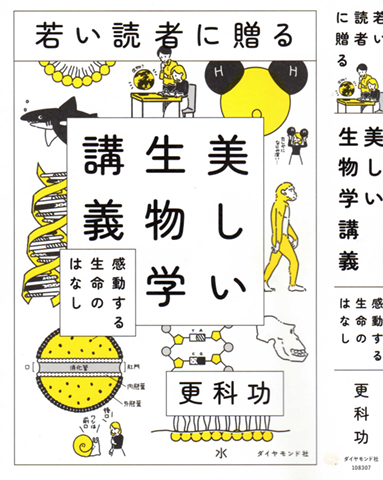

雑賀恵子の書評

更科 功 ダイヤモンド社 2019年

京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪産業大学他非常勤講師。著書に『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食について』(人文書院)、『快楽の効用』(ちくま新書)。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。

生物とはなんだろう。直感的には生物と無生物の区別がつく(と思っている)けれども、生物の定義を問われれば、存外答えるのに難しいことに気がつくのではないか。今では誰もそんなことを思わないだろうが、地球を生物だと考えた人は、昔からたくさんいた。天才レオナルド・ダ・ヴィンチもその一人で、西洋絵画の最高傑作と言われる『モナ・リザ』も地球と人間が似ていることを示すために描かれたものでもあったらしい。本書は、レオナルドが地球を生物だと考えた筋道を追うことから始まる。残念ながら結果としては間違ってはいたけれども、ものごとを観察すること、類似を探して分類すること、実験することなど、レオナルドのとった手法は、科学を科学たらしめるものだ。つまり、まずは科学的な思考法とはどういうものであるかということが、本書によって導かれる。

現在、多くの生物学者が認めている生物の定義は、(1)外界と膜で仕切られている、(2)代謝を行う、(3)自己の複製を作る、の3点。それがどういう仕組みで、どうなっているか、なぜそうなっているのかがわかりやすく解き明かされる。それにしても不思議なのは、地球に存在する膨大な生命が全て同じ細胞膜の構造を持ち、複製の仕組みも同じだということである。約40億年前に地球に初めて誕生した生命から現在の生命まで、途切れることなくひとつながりの生命樹として進化してきたことが、この生命の3つの定義の説明から浮かび上がってくる。シンプルで平易な著者の語り口は、実に見事だ。

ひとつながりではあるのだが、絶滅していったものも含めて数えきれないくらいの多種多様な生命が進化してきた。本書は、植物や動物の体の仕組みや生きる仕方などを描きながら、生き物を生き物にしているものをまさぐっていく。生き物としての人間も、なぜ人間になったのか、人間を特徴づけるものはなにかということが、環境に適応する進化の過程から語られる。

分子レベルの話から人間の社会レベルの話まで、くるくると視点が展開されていくのが楽しい。そして、わたしたちはこの講義によって学ぶ。生き物は原初の生命から多種多様に進化してきたが、それは環境のなかでうまく生きるためであって、種間で優劣がつけられるものではないこと。うまく生きるための進化には、種内も種間も含めた生物多様性が重要なのだ、ということを。こうして「わたしたち」というのは、人間のみにとどまらない生き物のことだという思考の立ち位置を、本書によって獲得するだろう。