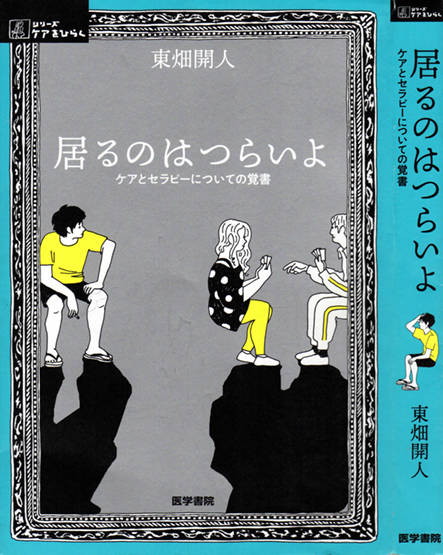

東畑 開人 医学書院 2019年

~Profile~

京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大 阪産業大学他非常勤講師。著書に『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食につい て』(人文書院)、『快楽の効用』(ちくま新書)。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。

それでいいのか?それが仕事なのか?それは価値を生んでいるのか?それ、なんか、意味あるのか?

京都大学大学院教育研究科で博士号を取得した臨床心理学徒である著者は、大学教員や研究員を目指して就職活動をする周囲の院生を尻目に、臨床心理学を学んだ以上はカウンセラーとして現場で実践すべきだと病院での職を求めて燃えていた。だが、その理想と意気込みは現実を前にあっけなく崩れる。臨床心理士の仕事の募集自体はあるが、多くは時給の高くない非常勤、たまにある常勤募集でも既に結婚して子供のいる著者は暮らしていけない給与だ。ようやく見つけたのが、沖縄の精神科クリニック。下目にみていたケアではなくセラピーをしたいと、乗り込んだ仕事先で指示されたのは、「とりあえず、その辺に座っておいてくれ」。つまりは、精神に問題を抱えている人たちの居場所であるデイケア(社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ったグループ治療)が実際の仕事場だった。いわば「そこに居る」だけという仕事。で、冒頭の自問が湧き出す。

「新米ハカセの青春日記」とでもいったまるで一人称小説を読んでいるかのようにユーモア溢れた軽やかな筆致で、そこでの日々が綴られる。ハゲ、デブ、ガリの男性看護師3人組、医療事務ガールズ、オツボネ看護課長、メンバー(デイケア利用者)のフィーバーする歌姫、恋に飲み込まれるリュウジさん、ヤクザに追われ続けるヤスオさん…。登場人物には事欠かない。そしてかれらの何人もが去って行く。著者もだ。が、物語ではない日常は、結末を持たず終わらない。

出会ったデイケアの日常にたじろぎ、立ち止まり、戸惑う。戸惑いをいろんな理論とすり合わせ、ぐるぐると思考を巡らしながら、人の生を支えるケアというものについて迫ろうとする。中身は意外に(?)骨太の本だ。近代科学は心と体を分離したが、分けられない「こらだ」(中井久夫)に触れること。依存労働(E.F.キティ)としてのケア。何もしない時間について。ケアの相互性(「傷ついた治療者」理論、ユング)。ケアする/される、と分節できない、中動態としてのケア。

そして、一般社会に居辛い人たちの避難所であるデイケアが、時として収容所に転化してしまうのはなぜか。生産性を重視する資本主義社会にあって、「会計の声」がセラピーとケアに価値の高低をつけ、現場をブラック化させる現状への苛立ち。

ここに描かれた「居る」をめぐる論考は、学校でも、家庭でも、あるいは青春を彷徨っているものたちにも何かの手がかりになるのではないか。多分。