雑賀恵子の書評

雑賀恵子文筆家。京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業。京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪教育大附属高等学校天王寺校舎出身。著書に「空腹について」(青土社)、「エコ・ロゴス―存在と食をめぐって―」(人文書院)、「快楽の効用」(ちくま新書)がある。本誌では、2008年11月発行の79号から、ほぼ毎号、書評を執筆。 |

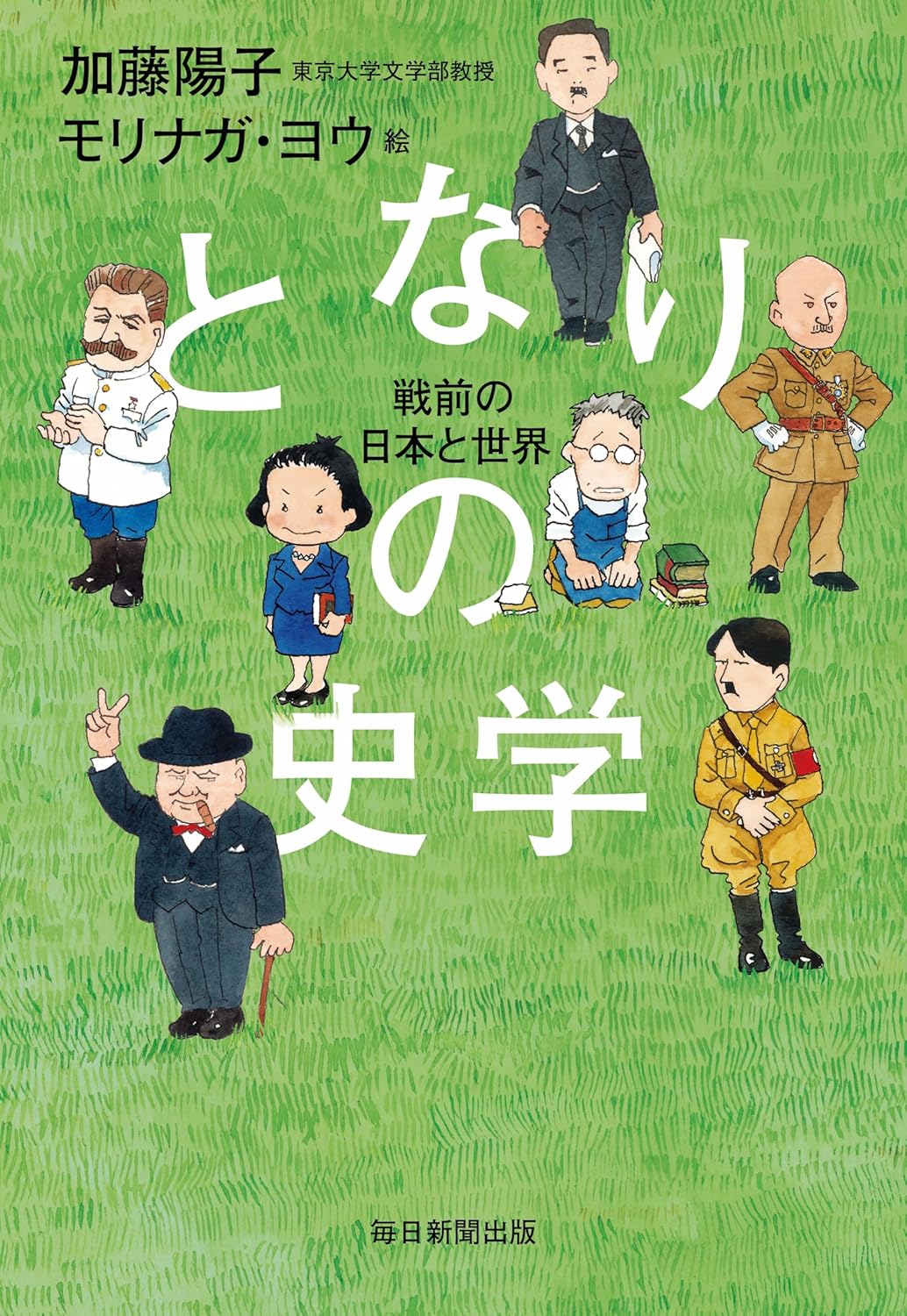

「となりの史学」という少しヘンテコリンなタイトルに、葉巻を咥えてVサインをするチャーチル、両手を前に組んでいるヒットラーやスターリン、顎に両手を当ててそっぽ向いてる蔣介石、もう一人、これは松岡洋右(かなあ、違うかなあ)が芝生の上に丸く並んでいるポップな手描きイラスト。真ん中に、本を小脇に抱えたにこやかな女性と、なんだか困って座り込み謝っているような男性。思わず手を取ってしまいたくなる、楽しい表紙だ。

著者は加藤陽子さん。東京大学大学院人文社会系研究科教授で、中高生への集中講義を通して日本近現代史を見つめた名著「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」で広く知られる歴史学者である。表紙だけではなく、本文中にもまんがを描いているのはモリナガ・ヨウさん。早稲田大学で地理歴史学を修め(だから歴史には詳しい)、イラストルポで独自の世界を築いている画文家だ。もちろん、表紙の真ん中の二人がこの二人である。この二人がタッグを組んで、第二次世界大-戦に突き進んでいく世界を、内外の第一線の研究者たちが書いた本を紹介しながら読み解いていくのが本書である。もともとは、東京大学出版会のPR誌「UP」に2010年から2018年まで「トナリのシガク」として連載されていたものだ。

「となりの史学」とはどういう意味だろう。直接の意図は、著者専門の日本近代史の隣接領域である西洋史・東洋史・グローバルヒストリーなどの世界史を「羨望しつつ面白がって、世の中の人々にもお知らせする」というものだったらしい。 最新の研究を収めた専門書を取り上げてじっくり読んでいくという連載時の文章を、「日本と中国」「日本とロシア」「日本と英国」「日本とドイツ」と二国間関係を柱にして分類し編み直している。 隣接領域というが、もちろん専門領域には概ね国家の枠組みがあるとはいえ、日本史は日本史として、中国史は中国史として孤立している訳ではないのは当然のことである。にもかかわらず、ごく最近まで、高校で習う歴史の授業では、日本史と世界史の二つに教科がくっきり分けられてきた。そして習ったそれらの歴史は、筋が通っていると思うし、それを基点に外国の歴史を眺めたりする。だが、隣りの国には、隣りの国の歴史観があることも忘れてはならない。お互いの歴史の見方を擦り合わせて、客観的に捉える作業が必要だ。「歴史総合」という教科ができたのもそのためだろう。

日本では、自国史を太平洋戦争終結前後を分水嶺と考え、現代社会を考察する際は1945年8月15日を起点とするのが一般的だ。 しかし中国では、「建設」(近代化)と「統一」(統一国家の形成)を二大目標に掲げた1911年の辛亥革命を起点とするという。 専門書を紐解きながらのこうした指摘は、なるほどなるほどである。

イラストの加藤先生はにこやかでありながらも、キリッと鋭く前を見ている。戦争に突き進んでいく世界の中での日本を捉え直すと同時に、本書は、私たちの生きている現代の日本の状況についてもきっちりと炙り出している。

本書は難しいかもしれない。けれども、誠実な学者というものの凄まじさは読むごとに静かに迫ってくる。

たとえば、日本ファーストの妄想じみた歴史観を主張し、積み重ねられた研究を切り捨てるような政治家が何を喋ろうとも、この静かな凄まじさには勝てないだろう。加藤先生が、菅政権によって日本学術会議新会員の任命を拒否された理由が、わかろうというものである。