准教授 宮野 公樹先生

~Profile~

1973年石川県生まれ。2010~14年に文部科学省研究振興局学術調査官も兼任。2011~2014年総長学事補佐。専門は学問論、大学論、政策科学。南部陽一郎研究奨励賞、日本金属学会論文賞他。著書に「研究を深める5つの問い」講談社など。

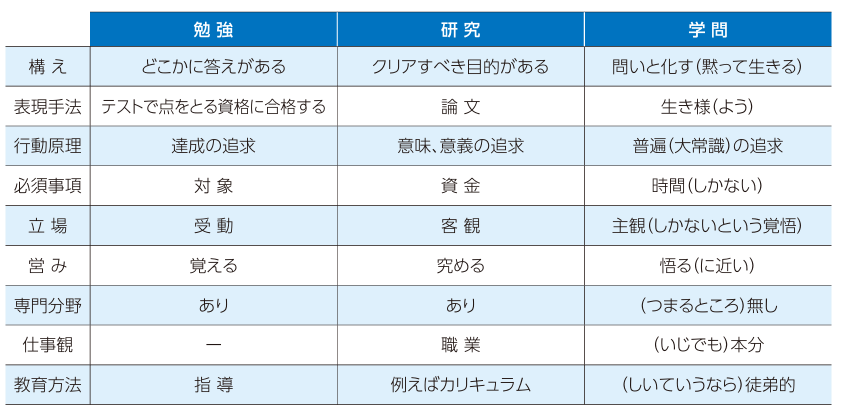

先日、京都大学で「アカデミックデイ2019」という市民参加のイベントがありました。そこで、「勉強思考、研究思考、学問思考」というタイトルでポスター展示をしたので、今回はそれを紹介します。下の表をご覧ください。

これを論文にしようなどとは思っておらず、論理的、単語的熟慮なしにあえて直感で作ったものでいろいろアラがあることはご了承いただきたいですが、僕が思う感じは読み取っていただけるのではないかと思います。このポスター発表中、非常にたくさんの方が質問に来られてびっくりしました。以下、幾人かの印象深い質問を記載します。

ーー勉強、研究、学問の順番だが、これは小学校から中学、高校、大学と移っていく順番を表しているのか?

順番に意味はもたせていません。例えば、学問精神は、幼児が強くもっているように思えます。幼児はやりたくないことは絶対にしないし(ゆえに、ある意味で本分に忠実とも言える)、質問もストレート。「この世は、誰が作ったの?」などといった無垢な精神から放たれる言葉は、世間にまみれた大人を一瞬で貫きうろたえさせます。

研究については、僕はどちらかというと職種といったイメージをあてています。加えて、今日、自由研究や探究学習として中学や高校でなされているのもこの研究の部類に入るように思います。他方、研究ばかりで学問はほとんどしていない大学人も正直多いように思います、本分は学問なのに・・・

ーー先生は、大学での講義でこのようなことを話しているのか。だとすれば、どんな感想をもらえたら嬉しいか?

大学の講義は、特定の専門知識を一方的に教えるものではない、というのが僕の考えです。そもそも学問とは既にある知識を記憶するものでもなければ、教えるものでもない。したがって、大学は「学ぶ」ところではなく「考える」ところということになりますから、考えさせられる講義こそ大学に相応しいと思っています。単なる専門家の集まりが大学ではないのです。

こういう考えから僕は。講演や講義を終えた後、「余計にわからなくなった」と言われるととても嬉しいです。僕が感じるこの世の謎――それを真理と言い換えてもいいのですが――、それをともに味わうことができたと感じるからです。他方、「わからなかった」と言われるとちょっとショックです。誰しもに共通する不変(普遍)、大常識について話しているつもりで、この講義は誰がやってもそうなる、宮野の意見ではないと言われるのを目指すわけですが、まれに宮野節などといわれることがあり、どうやらお褒めにあずかっているようなのですが、僕としては残念な気持ちになります。(続く)