島根大学教育学部数理基礎教育講座准教授、博士(学術)

研究室公式ホームページ http://misono-lab.info/

ツイッターID miso_net

みなさん、こんにちは。

今日は、作図ソフトウェアであるGeoGebra Geometry(以下、GeoGebraといいます)を紹介したいと思います。

作図というと、学校の授業では、三角定規とコンパスを使うというイメージがあるのではないかと思います。

GeoGebraは、パソコンはもちろんのこと、タブレットやスマホでも無料でダウンロードして利用することができます。

画面上で、線を引いたり、円をかいたり作図することができます。さらに、実際にかいた図形に対して、長さを測ったり、角度を測ったりする機能もあり大変便利です。

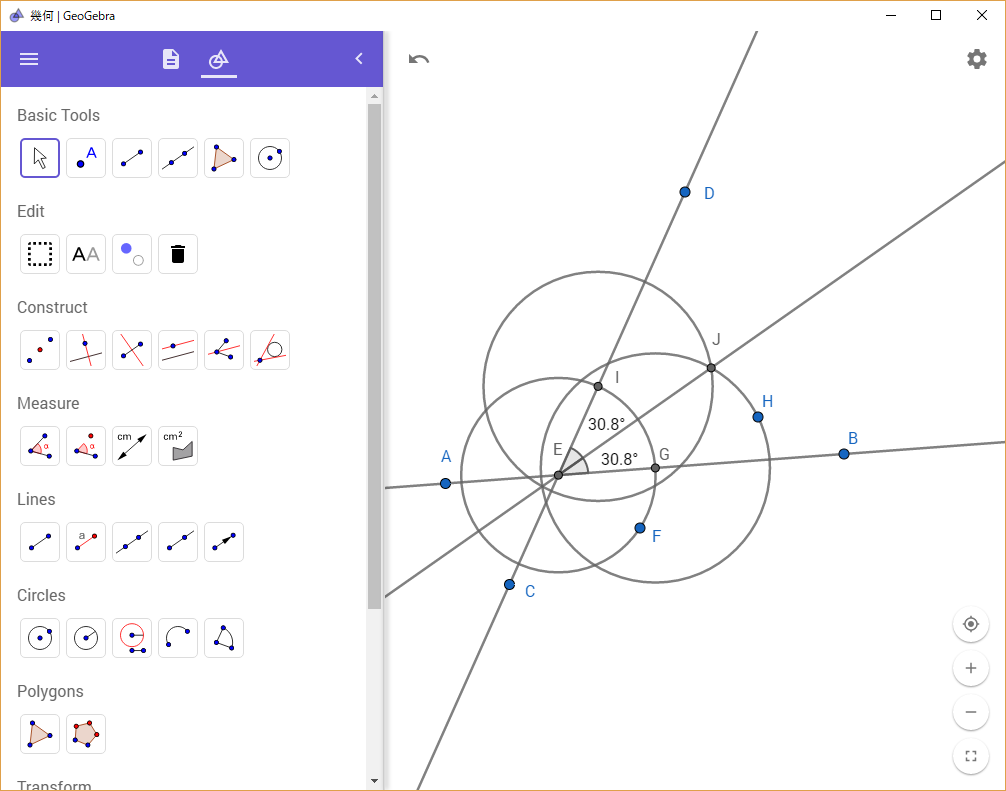

画面1は、GeoGebraで、中学校でも学習する「角の二等分線の作図」を行ってみたものです。

まず、「2点を通る直線」の機能を使い、点A、点Bを通る直線と、点C、点Dを通る直線を引いています。

次に、これらの直線の交点をEとし、点Eを中心として、点Fを適当にとり、点Fを通る円をかきます。つまり、半径がEFの円をかきます。これには、「中心と円周上の1点で決まる円」の機能を使います。

さらに、同じく「中心と円周上の1点で決まる円」の機能で、直線ABと円Eの交点をGとし、点Gを中心として、点Hを適当にとり、GHを半径とする円をかきます。

今度は、「コンパス」機能を使い、Eと直線CDとの交点Iを中心として、半径がGHに等しい円をかきます。

最後に、「2点を通る直線」の機能を使い、今書いた2つの円の交点の1つである点Jと点Eを結びます。

これで、∠BEDの二等分線が作図できました。

本当に角が二等分されているかを、角度を測って確かめることができます。「角度」の機能を用いて、∠BEJと∠DEJを測ってみると、図で示した場合では、どちらも30.8度となります。さて、作図をしてみて、青い点と黒い点があるのに気付いたかもしれません。

図の青い点は、マウスなどで位置を自由に動かすことができます。一方、黒い点は、他の操作によって決まる点ですので、動かすことができません。

紙の上での作図は1度書いてしまったら動かすことは極めて難しいですが、作図ソフトウェアを使うと、点の位置を自由に動かすことができます。コンピュータならではの機能ですね。

今の角の二等分線では、最初に打った点Aや点Cの位置などを変えたりできます。これらの点の位置を変えると、角度も変わっていきます。しかし、どのように点を動かしても、∠BEJ=∠DEJは成り立ちそうです。どうやら角の二等分線の作図は正しくできていそうです。

ただし、これは証明にはなっていません。証明は、三角形の合同条件を用いてできますね。画面上では、点をいろいろ動かして、「帰納的に」確かめることはできます。「帰納的に」とは、簡単にいうと、数多くの事例から一般法則を導くという考え方です。性質を発見していくにはとても役立つと思います。

さて、高校では数学Aで図形の性質を学びます。この単元では、本来作図をしっかりやらなくてはいけません。ところで、2022年度から高等学校で学習指導要領(カリキュラム)が新しくなります。そこでは、「コンピュータなどの情報機器を用いて図形を表すなどして、図形の性質や作図について統合的・発展的に考察すること」と明記されましたので、コンピュータを使った指導が高校でも当たり前になっていくことでしょう。