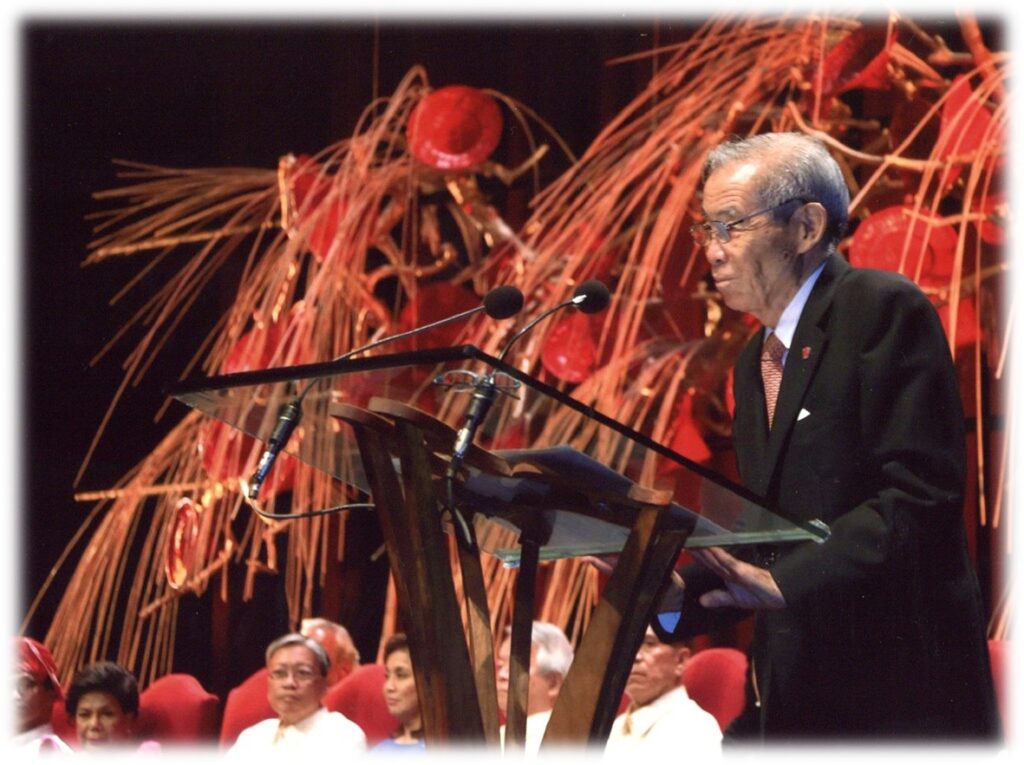

50年に及ぶアンコール・ワット遺跡の保存・修復で、2017年度ラモン・マグサイサイ賞を受賞

上智大学アジア人材養成研究センター 所長

上智大学アジア人材養成研究センター 所長石澤 良昭先生

~Profile~

1937年生まれ。東南アジア史を専門とする。上智大学外国語学部フランス語学科卒。パリ大学高等学術院で東南アジア碑刻学を学ぶ。文学博士。鹿児島大学教授を経て上智大学教授。同大学アジア文化研究所長、外国語学部長を歴任し、2005年から2011年まで同大学長。この間、1961年からカンボジアのアンコール・ワットの調査・研究と修復作業に従事。1980年からアンコール遺跡群の緊急調査を行う。2017年、アジアのノーベル賞と言われるラモン・マグサイサイ賞を受賞。北海道帯広三条高等学校出身。主な著書:『アンコール・王たちの物語-碑文・発掘成果から読み解く』(2005:NHK出版)、石澤良昭 三輪悟『カンボジア 密林の五大遺跡』(2014:連合出版)など多数。

アジアの時代といわれる今を遡ること半世紀前から、カンボジアの世界遺産の保存・修復と人材養成などの国際奉仕活動を続けてきたのが、上智大学アジア人材養成研究センター所長で、元上智大学長の石澤良昭先生。昨年8月には、その長年の活動が高く評価され、アジアのノーベル賞と言われる「ラモン・マグサイサイ賞」を授与された。受賞理由は、「アンコール・ワット遺跡の保存・修復はカンボジア人の手でなされるべきとの信念に基づき、カンボジア人の遺跡保存官や石工加工技能者の人材養成に尽力したこと、そしてその貢献によってカンボジアの人々が自国文化の誇りを取り戻すきっかけを与えたこと。またアンコール・ワット遺跡に代表される文化遺産を、国際社会が人類の至宝として保存していく重要性を広く世界に訴えたこと」とされた。カトリック大学におられたからこそ実現できたといえるその取組と活動について、そのきっかけから今日に至るまでを振り返っていただいた。

カンボジアからの手紙

1980年、私は、ベトナムのホーチミン空港から陸路国道1号線を経て、戦塵の煙るカンボジアのプノンペンに入り、そこから国道5号線バッタンバンを経由して、3日目でようやくシェムリアップ現地へ到着しました。待っていてくれたのはアンコール遺跡保存局の局長のピッ・ケオさんでした。1970年、内戦が勃発してカンボジアに入国できなくなってから、13年の歳月を経た待ちに待った再会でした。

固く握手を交わしたその親友の手は、昔と変わらずごつごつしていました。遺跡現場での長年の修復作業を象徴するその手こそ、ポル・ポト政権のあの悲惨な知識人の粛清から彼を免れさせてくれたのです。ピッ・ケオさんは自らを農民と称し、両手をみせて難を逃れたのでした。

私がアンコール・ワットと出会ったのは、1960年、学生交流団体オーヴィット(AUVIT=Amitié Universitaire entre Vietnam-Japon-Thailande)という、タイ、ベトナム、日本在住のイエズス会の神父3人が企画した海外研修に参加したときでした。上智大学外国語学部フランス語学科の学生だった私は、3人の神父の一人で、上智大学でフランス語を教えていた敬愛するポール・リーチ先生に誘われ、初回の学生として参加しました。ベトナムからカンボジアへ行き、アンコール・ワットを見学し、その壮大かつ荘厳なたたずまいにびっくりし、すぐとりこになったのです。カンボジア文化省の顧問だったフランス極東学院のベルナール・グロリエ先生に頼みこみ、臨時研究員としてカンボジアに約1年間滞在させてもらいました。その後、日本に帰国した私は、専門のフランス語とは別に、フランス東洋学を学び直すためにフランスへ留学しました。年に数カ月から半年、およそ4年に亘ってカンボジア現地を訪れ、カンボジアが世界に誇るアンコール遺跡群の保存・修復について、ピッ・ケオさんをはじめ40数名の若きカンボジア人保存官(Conservator)とともに、フランス極東学院で保存修復の研修を受け、実習作業に携わりながら、共に将来の夢を共に語りあう仲となっていきました。

アンコール・ワットとの出会いのきっかけをつくってくれたポール・リーチ先生は、私の1年先輩だった井上ひさしさんの小説『モッキンポット師の後始末』の主人公、モッキンポット氏のモデルとも言われるユニークな先生でした。作家サン・テグジュペリの『星の王子さま』の作品を取り上げて、≪見えないものをよく見ろ≫というのが口癖でした。AUVITを企画したのも、当時のアジア現地の雰囲気と国際政治情勢とから、東南アジアは、早晩、東西冷戦構造により政治混乱がおきると予見されていて、その前に私たち学生に現地を見せておきたかったからだと思います。1964年のベトナム戦争勃発をきっかけに、ラオス、カンボジアでは内戦が始まり、AUVITは4回で中止になりました。

私が最後にカンボジアを訪れてから13年経った1980年、ピッ・ケオさんから手紙が来ました。1975年から始まったポル・ポト政権の独裁が終息した翌年です。その手紙にはこう書かれていました。「もうみんないなくなった。日本の石澤、保存修復の手伝いに来てくれ」と。「アンコール・ワット遺跡救済」の名の下に、ポル・ポト政権後のカンボジアに、日本人として初めて足を踏み入れた私は、かつて40数名いた保存官が、ピッ・ケオさんを含め3名しか生き残っていない事実に愕然としました。ポル・ポト政府は中国の文化大革命の影響を強くうけ、官僚や政治家、軍人、教員など、外国語を話す人々、いわゆるeducated peopleを次々と粛清、その数はおよそ150万にのぼると言われています※1。ポル・ポト政権の幹部は、市内から追い出した人々を集会に呼びだし、米を配るからと称して人々の手を出させ、その手から、educated peopleらしき人々をまず見分けていったと聞きました。多くの遺跡保存官は、フランス語が多少話せたことで犠牲になっていったのです。ピッ・ケオ局長は自らを農民と称し、両手をみせて難を逃れたのでした。

※1 この他、国境外へ脱出し、難民となった人々は120万人と言われている。

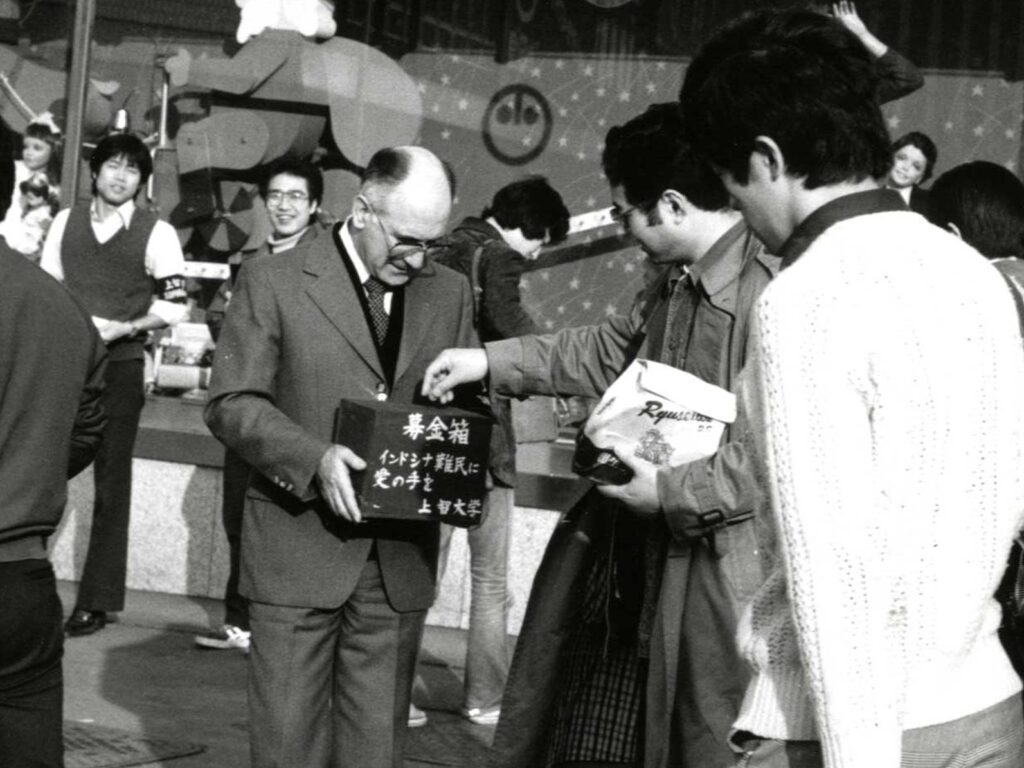

新宿駅東口駅頭での募金活動

このポル・ポト政権の虐殺と、内戦によって多くの難民がタイ国境近くへ逃れ、タイの難民キャンプには戦争孤児がたくさん収容され、悲惨な生活を強いられていました。こうした状況を受けて、当時、上智大学の学長だったヨゼフ・ピタウ神父(大司教)(1928年~2014年)は、「上智大学の理念と、人間の根本にかかわることだから」と、新宿駅東口の駅頭で≪インドシナ難民に愛の手を≫と訴えて街頭募金活動を始めました。カンボジアでは内戦が下火になってきたとはいえ、実効支配するヘン・サムリン派の他に、ポル・ポト派、シハヌーク派、ソン・サン派の3派が加わって4派は共に覇権を争い、一触即発の状態が続いていました。しかもベトナムの傀儡政権だったヘン・サムリン政権は国連に議席がないため、ユネスコなどの国際的な援助は受けられません。もちろん日本政府も、国交がないため公には支援ができません。そこで上智大学は、ソフィア・ミッションの名の下に、国際奉仕活動を始め、その窮状を世界へアピールしようと立ち上がったのです。

それは戦後の混乱期から高度成長期を経て落ち着きを取り戻した日本にあって、「他者のために、他者とともに」(Men and Women for Others, with Others)という、上智大学の教育の理念の実践であり、ヨゼフ・ピタウ上智大学長が1970年代から温めていた、それまでの欧米中心の国際交流から、アジアに目を向けた新しい国際交流の道を拓くという構想にそったものでもありました。こうして、1982年にはアジア文化研究所が設立され、同年私も母校の上智大学に戻りました。1994年、同研究所内に「アンコール調査室」が置かれ、1991年、産・学・官の有志により設置された「アンコール遺跡救済委員会」の事務局となりました。※2

※2 1980年の年頭にあたりピタウ学長は、上智大学の今後の方向性を、①学問的雰囲気を高め、精神的なものを深める、②建学の精神に基づき永遠の価値のための教育を与える、③西洋中心の国際性から、アジアを中心に、アジアを理解し、アジアに協力するという新しい国際性を作る、という三つの基本方針を示した。

カンボジア人によるカンボジア人のための、カンボジアの遺跡保存・修復

1979年、「インドシナ難民に愛の手を」の難民救済活動が上智大学ではじまりました。私たちは1980年代からカンボジア国内に入り、「カンボジア人の手によるアンコール・ワットの保存・修復」を国際協力(ソフィア・ミッション)の哲学に掲げ、4派が和解に向けた共通テーマとするよう、アンコール・ワット西参道の修復を私たちは提案したのでした。というのも、カンボジア国旗の中心にはアンコール・ワット遺跡が描かれているように、激しい内戦の最中にあっても4派は遺跡を破壊することはしませんでした。「アンコール・ワットの昔に戻って平和に暮らそう」は4派が揃って唱える和解に向けてのスローガンとなりました。しかも、神々が宿る聖地とされ、全世界から注目されるアンコール・ワット遺跡の保存・修復は、カンボジアの人々に自国文化への誇りや自負、民族の自信を取り戻させるものと期待されたのです※3。

アンコール・ワット遺跡の保存・修復は1908年からフランス極東学院のフランス人遺跡保存官たちによって進められ、第二次世界大戦後の1953年にカンボジアが独立するまで続きました。ただし、その考え方、進め方は、あくまでも偉大なフランスの国威発揚のためでしたから、カンボジア人は単なる作業員扱いだったのです。私たちは、「カンボジア人の手によるアンコール・ワットの保存・修復」を国際協力(ソフィア・ミッション)の哲学として掲げ、内戦後の民族文化のアイデンティティ再構築と平和構築につながるものと位置付けて、カンボジア人専門家の養成を提案したのです。※4

そもそもカンボジア人たちには、石材加工や石積技術などの分野では、日本人には真似のできないすぐれた技術と手先の器用さがあります。また、遺跡の彫刻は美的感覚にあふれています。あの壮大なアンコール・ワットを作った人たちの末裔だから当然と言えば当然ですが、カンボジア人の祖先が培った技術力、美的感性を、私たちはアンコール・ワット遺跡の修復に活かしたい。それは、志半ばでポル・ポト政権に粛清された保存官たちへの鎮魂にもなると考えたのです。

1989年、本格的な活動を始めた私たちには、まず遺跡保存官や石材加工技能者の育成が急務でした。ポル・ポト政権による粛清で、カンボジアにはeducated peopleがいなくなっていたからです。1991年、私たちは日本の遺跡専門家、研究者たちで、夏休みや冬休みの長期休暇中に、カンボジアへ出向いて調査、研究と研修をお願いできる有志を募りました。そして、1989年に再開されたプノンペン王立芸術大学で考古学と建築学を学ぶ学生たちから、毎年10名程度を対象にアンコール・ワット遺跡のあるシュムリアップで、1カ月間から40日間におよぶ集中講義と現場研修を始めました。

午前中は発掘や保存・修復の実習、午後は講義、そして夕方にはレポート提出という日課で、学生と教員は朝から晩まで缶詰めで寝食をともにしました。1996年には現地の拠点、アジア人材養成研究センター(2002年~)の前身となるアンコール研修所を設置しました。現場研修は当初から数えて、今夏には56回を迎えます※5。この間、現地を訪れた教員は延べ471人、受講した現地の学生は延べ3500人※6。また現場での研修にとどまらず、深く学術研究を学び世界で通用する人材を育成しようと、現地の優秀なカンボジア人学生の日本留学を積極的に支援し、これまで上智大学大学院で博士学位を取得した者は7人、修士を取得した者は11人を数えます。

今日にいたるまで、これだけ長く遺跡・保存修復活動と人材養成を続けてこられたのは、何よりもまず、多くの日本人専門家、研究者の善意によるものであり、カンボジア人学生と日本人教員が一体となり、濃密な人間関係を作ることを大事にしてきたこと。加えて、単に現場実習や研修を行うだけでなく、800年から1000年前の出土品から「目に見えないもの」をしっかりと学び、議論し、そして新たな学術研究のテーマにするなど、研修の目的を明確にし、参加意識を高めてきたからだと思います。 研修学生のすべてが考古学や建築学の研究者になるわけではありませんが、少なくとも歴史学の方法論と、疑問があればそれを納得するまで突き詰めるという態度や忍耐力は参加者全員に養ってもらいました。また、今や、高い経済成長率を持続するカンボジアですから、現場研修に加えて、カンボジア人の持って生まれた感性で出土品に込められた歴史を解明する、「カンボジアにおけるカンボジア的な文化発見」が生まれるような大学院レベルの実習・講義にも力を入れています。

※3 カンボジアが、1993年に王国として再出発する際掲げた5大課題は、①戦争(内戦)の傷痕からの復興、②国際社会への復帰、③脱社会主義化と市場経済への移行、④民族和解と文化アイデンティティの再確立、⑤貧困からの脱却、であった。

※4 先行事例としては、エジプトのヌビア遺跡群(Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae)、インドネシアのボロブドゥール遺跡(Borobudur)の仏跡の保存・修復事業がある。

※5 この間、2001年には、考古学の現場研修が行われていたバンテアイ・クディ遺跡内で、世紀の大発見と言われた274体の仏像発掘があった。それまでの王朝の歴史を塗り替える大発見をカンボジア人研修生が行ったと大きく報道され、ポル・ポト政権下の暗い時代を吹き飛ばし、カンボジア人が文化的自負と民族的自信を取り戻す一つのきっかけになった。

※6プノンペン王立芸術大学における集中講義(1991年~1997年、2014年~2015年)の受講生延べ1,636人を含む。

多くの人の支えで

ソフィア・ミッション(上智大学国際奉仕活動)の一環として、当初は国際社会から支援のない中で始まった本プロジェクトですが、これはカトリック大学だからこそできた取組だったとも言えます。カンボジアの内戦の真只中ということもあり、現場には大学名を示す小さな看板は掲げたものの、カトリック大学の活動らしく宣伝はせず、長い年月をかけて人材を養成するという志だけでやってきました。それが国際社会に少しずつ認められるようになり、昨年には「ラモン・マグサイサイ賞」というアセアン地域での高い評価につながったものと思っています。

個人としての受賞でしたが、これまで長期休暇中にカンボジアへ出向いてくださった多数の先生方の奉仕活動がなければ、続けられなかったことは言うまでもありません。また大学という枠組があればこそ、社会から信用も得られ、多くの民間企業の善意をいただくこともできました。ある時期からは、大学に対して国の支援もいただけるようになりましたが、それはこの活動を全面的に後押ししてくれた前理事長の高祖敏明先生をはじめ大学執行部のみなさんのおかげであると思っています。

また明治維新以降、「脱亜入欧」を掲げ、アジアの中にあって一人だけ、その目を外に向けてきた日本に対して、1955年のバンドン会議(アジア・アフリカ会議)あたりからアジアの時代を予見し、戦争への反省を風化させないためにも、そこに目を向けさせようとされたヨゼフ・ピタウ神父(大司教)の慧眼と信念、その行動にあらためて敬意を表したいと思います。 今はITの進化で世界のどこにいてもコミュニケーションのとれる世の中です。しかし、ともに向き合い寝食を共にするぐらいでないと、人と人との信頼関係は生まれない。そうして結ばれた人と人とが協力することが国際協力への第一歩と考えています。

世界100カ国からの留学生と共に学び、多彩な活動に参加

ロッド・カー

ロッド・カーカンタベリー大学 学長

~Profile~

商業銀行で11年間キャリアを積み、上級経営幹部、マネジメント職を歴任した後、ニュージーランド準備銀行(中央銀行)ディレクターおよび副総裁として5年間勤務。5か月間は総裁代行を務めた。ジェイド・ソフトウェア・コーポレーションのマネージングディレクターを経て、2009年より現職。保険およびリスク管理での博士号、マネーと金融市場でのMBA、応用経済学・経営科学での修士号、法学・経済学での学士号を持つ。カンタベリー雇用主商工会議所ディレクター、クライストチャーチ震災復興基金(Christchurch Earthquake Appeal Trust)理事としても活躍。

ゲイル・ギロン

ゲイル・ギロンカンタベリー大学 副学長

(教育・保健・人間開発)

~Profile~

哲学博士(クイーンズランド大学)。すべての子どもが人生のよきスタートを迎えられるよう、現在10年間にわたる研究プログラム「Better Start National Science Challenge」の共同ディレクターを務める。研究分野は言語発達における、話すこと・書くことの関係性で、特に読みや綴りの発達に伴う子供の音韻意識の重要性に焦点を当てている。

豊かな自然と恵まれた気候で、旅行者に人気のニュージーランド。しかし大学の実態についてはあまり知られていない。この度、東京都市大学との新たな連携プログラムの調定のために来日された学長ロッド・カー(Rod Carr)博士と副学長ゲイル・ギロン(Gail Gillon)博士に、ニュージーランドの大学事情、カンタベリー大学で学ぶことの魅力、東京都市大学との連携プログラムについてお話をうかがいました。

UCについて

ニュージーランドに私立大学はなく、国立大学が8校あります。UCはそのうちの1校で、1873年にオックスフォード大学とケンブリッジ大学の教授たちによって、ニュージーランド南島中部に位置するクライストチャーチに創立されました。現在、Arts、Business & Law、Education, Health & Human Development、Engineering、 Scienceの5学部を有する総合大学で、およそ17,000人の学生が学んでいます。QS世界大学ランキングではトップ1%内にランキング、専攻別には15の専攻が世界のトップ200に入るなど、高い質の教育を誇り、数多くの研究者や政治家を輩出しています。UCの大学教職員にはビジネスや行政などの最先端で活躍している人たちも含まれています。

ニュージーランドの進学事情

国立大学8校は全てQS世界大学ランキングでトップ3%内にランキングされています。この他に、工科大学・ポリテクニックが16校、ニュージーランド資格庁の認可を受けた私立高等教育機関が200校以上あります。高校生の高等教育機関への進学率は70%で、そのうちの半分が大学に進学しています。

東京都市大との連携について

カンタベリー大学

●カンタベリー大学は、国立の総合大学であり、広大な敷地に立つ美しいキャンパスに6つの学生寮を保有します。

●1873年にオックスフォード大学とケンブリッジ大学の学者達によって設立された、ニュージーランドで2番目に古い大学です。

●資格は学士、優等学位、修士課程(1年のコースを含む)、博士課程、学士号取得者に認められる大学院での資格取得(6か月及び1年)

●学部・学科:120を超える多岐にわたる分野の学科(商業、芸術、教育、土木、森林、人文、社会科学、法律、科学等)

●日本の高校から直接入学できるオプションあり

学生数(2016年アニュアルレポート)

http://www.canterbury.ac.nz/media/documents/annual-reports/annual-report-2016-2016-at-a-glance.pdf

●学生数17000人。

URL www.canterbury.ac.nz/international/