南カリフォルニア大学(USC)学長 C.L マックス・ニキアス先生に聞く

日本の高校生へのメッセージ

全米の高校生が注目するウォール・ストリート・ジャーナル/TIMESの最新ランキングでは総合15位、THE世界大学ランキングでは60位の南カリフォルニア大学(略称:USC)。第11代学長のC.L マックス・ニキアス先生は、キプロス出身でデジタル信号処理の分野の先駆者。古典も教えておられるためか、ゆっくりとした話しぶりと穏やかな物腰からは、アメリカで厳しい競争社会を生き抜いてこられたとは思えないゆとりを感じさせてくれます。来日に合わせて、USCについて、日本の高校生へのメッセージをお聞きしました。

C.L. マックス・ニキアス 先生

南カリフォルニア大学 学長

~Profile~

南カリフォルニア大学(USC)の 11代学長。現人文科学の分野においてロバート C. パッカード学長職と、マルコム R. キュリー職を兼務。USCヘルスシステム理事会議長。1991年からUSCで教鞭をとり、ナショナルリサーチセンターのディレクター、学部長、学務担当副学長などを経て、2010年8月から現職。電気工学と古典の教授職を務め、毎年秋期には新入生向けの古代アテネにおけるデモクラシーと演劇の特別セミナーを担当している。デジタル信号処理、デジタルメディアシステムと生体臨床医学研究の先駆者として世界的に知られ、その数々の発明や特許は、米国国防省によってソナー、レーダーやコミュニケーションシステムに採用されている。全米技術アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、アテネアカデミー、米国発明家アカデミーなど、複数のアメリカの国立アカデミーに所属。カーネギー財団からは、栄誉ある、アカデミック・リーダーシップ賞も授与されている。アテネ国立技術大学で学士号を取得したのち、ニューヨーク州立大学バッファロー校で修士号(科学)と博士号を取得。2人の娘さんは、ともにUSCを卒業。

USCのミッションと、日本の高校生へのメッセージ

はじめに少し本学の紹介をすると、西海岸の大学では最も古い歴史があり、アイビーリーグも含むトップ28私立大学の一つです。また、全米に約3000ある大学のうち、研究力があり、大学の役割である教育と研究の双方が機能するリサーチユニバーシティと呼ばれるトップ 60の大学の中でもトップランキングに位置付けられています。

このような大学としてのUSCのミッションとは、大学で創造された知を次の世代へ渡していくこと、言い換えると新しい世代へ教育のサイクルを毎年毎年つないでいくこと、そしてこれまで蓄積してきた知を伝えるだけでなく、新しい知を創造し、それを学生に翻訳することの二つだと言えます。

本学には2016年度秋学期で44,000名以上の学生が在籍していますが、学部生は約19,000名、大学院生が約25,000名。学部1年生は2,800名ですべて高校卒業者、男女比はおよそ46:54です。これはアメリカの高等学校では女性の卒業生が多いことによるのかもしれませんが、倣っておくと女子大になる憧れもありますから(笑)、アドミッションオフィスでは、できるだけ50:50に保とうと苦労していると思います。3年次編入は800名で、多くはコミュニティカレッジ出身者。この中には一旦社会に出ていた学生も含まれています。ちなみにトップ28私大の中で、コミュニティカレッジからの編入を受け入れているのは唯一USCだけです。大学院生の多くは社会で3年以上働いてきた人たちです。

日本人学生は学部生39名、大学院生85名、履修証明プログラム等を受講する学生が73名、全部で197名です。海外の高校生が学部へ入学するのに必要なことは募集要項を見てもらえばいいですが、語学力に不安のある場合は、USC国際語学アカデミーで、例えば入学前の夏に、2、3ヶ月集中的に勉強してもらうことができます。また、たとえ入学してくる学生が、大学教育を受けるのに必要な資質を十分備えていなくても、卒業する時には花が咲くように指導するのも大学の目的だと考えています。

USCコラム

学部には、人文科学、映画技術、教育、音楽、社会福祉、会計、コミュニケーション・ジャーナリズム、工学、作業療法、建築、舞蔬、老年学、薬学、美術、デザイン、歯学、法律、理学療法、ビジネス、演劇、医学、公共政策の22学部がある。

注目の学部としては、USCスクール・オブ・シネマティック・アーツ(映画芸術学部)、USCアネンバーグ・スクール・フォー・コミュニケーション・アンド・ジャーナリズム(コミュニケーション・ジャーナリズム学部)、USCレオナード・デイビス・スクール・オブ・ジェントロシー(老年学部)などがある。

研究機関は100以上あり、その中で注目されているものにはUSCクリエーティブ・テクノロジー研究所(ICT)、USCリスク・アンド・エコノミック・アナリシス・オブ・テロリズム・イベンツ研究所 (CREATE)、USCアルツハイマー・セラピューティック研究所 (ATHI)などがある。

著名な卒業生・校友には安倍晋三(現內閣総理大臣)、三木武夫(元内閣総理大臣)、山中龄(五輪競泳 4つの銀メダル保持者)、ロバート・ミツヒロ・タカスギ(日系人初の連邦判事)、ジョン・ウェイン (俳優)、ニール・アームストロング(宇宙飛行士)、ジョージ・ルーカス(映画監督)、フランク・ゲーリー (建築家)らが含まれている。

USCに期待してもらえること

日本人の高校生が本学を選ぶにあたって、大きなメリットとなるのは豊かな国際性だと思います。本学には全米50州はもとより、世界128の国・地域から、約90の異なる宗教を信仰する留学生が集まっていて、その数は約13,340人で、全米では2番目の人数です。私は日頃から、大学のキャンパスは世界の縮図でなければならないと思っていますが、経済がグローバル化し、企業間の競争もグローバル化している今、大学での国際的な体験は以前にも増して重要です。学生時代にそれを十分積んでおけば、卒業してキャリアをスタートする際、すでにそういう社会に対応できるスキルが身についているからです。そういう意味からも、USCのキャンパスはまさに教育的 (educational) な環境だと言えるでしょう。

奨学金に関して USCは、国内最大級の財源を持っていて、その中から年間3億3千万ドルを拠出しています。ただ、海外からの学生に対しては大学院が中心で、学部段階では学費に教科書代、寮費を合わせると、他の米国トップ20枚に進学する場合と同じように、日本よりはかなり高額になることは覚悟しておいてほしいと思います。もちろんそれに見合った将来が得られるはずです。一方、大学院では海外からの学生に対しても手厚く、それらをフルに使えば授業料が無償で、かつ給与をもらうこともできます。

高い研究力を支えるのは、年間約7億ドルの研究費です。多くは連邦政府の競争的資金や民間の基金から調達しています。工学系、医学系を筆頭に産業界との結びつきも強く、アメリカの中でも最大級のスポンサープログラムでは、年間5000~6000万ドルを支援してもらっています。

デジタルテクノロジー時代のコミュニケーションと、ミレニアルズ※のマインドセットについて

私は最近、Eメールの使用を自粛しています。大学のような大きな組織を運営するリーダーとして、毎日多くの時間を、それを読んで返事をするのに割くのは効率的ではないと考えたからです。チームのメンバーとはできるだけ顔を合わせる、あるいは電話で話すようにしました。この方が、時間はかかるがはるかにコミュニケーションを取りやすく、しかも生産的です。 (USCは学生との距離の近い大学でありたい)という強い思い入れから、私が主導して小グループの学生との定期的なミーテイングも始めました。短時間ですが、大学の良い点、改善すべき点などについて、つねに貴重な意見が聞けます。状況にもよりますが、やはり顔と顔を合わせ、お互いに顔の表情を見ながらコミュニケーションを図ることは、感情的なつながりも持ててとても有意義です。将来、もっとVRやイマージング、没入型の技術が進化して、バーチャルな環境で電話会議ができるようにならば別ですが、それまではできるだけ顔が見え、声の聞こえるコミュニケーションを大事にしたい、Eメールは TXT メッセージのサイズに限るべきではないかとさえ考えています。

デジタルテクノロジーの進化によるだけではないと思いますが、ミレニアルズ※ポピュレーションの学生のマインドセットはアメリカでも問題です。彼らは大学を高校の延長のように考えていて、大学にも、保護者同様、自分たちに快適な環境を整えてくれるべきだと期待しているようです。

そこで私たちは新入生に対して、大学ではこれまでの快適さから抜け出すことが重要で、リスクを取ることを恐れないようにと繰り返し伝えています。リスクを取っても、もちろん80%程度は成功しません。大事なことは、リスクを取り失敗を重ね、そこからできるだけ早く立ち直ることを大学の4年間で学んでもらうこと。なぜならそれが人生だからです。

※ミレニアル世代のこと。1980年ごろから2000年の初期にかけて生まれた世代。

卒業生は語る

英語での発信力を磨き、日本の広報力を高めることに貢献したい

山田 真梨子さん (2007年人文科学部卒)

USC の学部はアカデミックなものだけでなく、スポーツからアート、さらにはエンターテイメント系まで揃っていて、卒業生にはハリウッドの著名人などもいます。スポーツでは一時、オリンピックで獲得した金メダル数が、日本より多いこともありました。また富裕層の子弟も多く、独特の雰囲気があるのも特徴の一つといえるかもしれません。

この留学生活で得たのは、そんな独特な世界で培った多様性への理解、そこで生き抜くための忍耐力で、今現在でも私の人生に大きく影響していると感じさせられます。

USCで日本語と国際関係を学び、今は日本の大学の国際広報に貢献

東京大学本部広報課 特任専門職員 ウィットニー・マッシューズ Whitney Matthews さん (2008年人文科学部卒)

USCに入学すると、「あなたは今日からトロージャンファミリーの一員です」と歓迎されるように、USCはファミリーであることをとても大切にしています。卒業生の集まりなどに行っても、知らない人とでもすぐ親しくなれるのもそのため。当然、仕事を紹介しあうことも多くなるし、生涯のネットワークにもなります。

(お二人の詳しいお話の続きは次号で)

-1024x674.jpg)

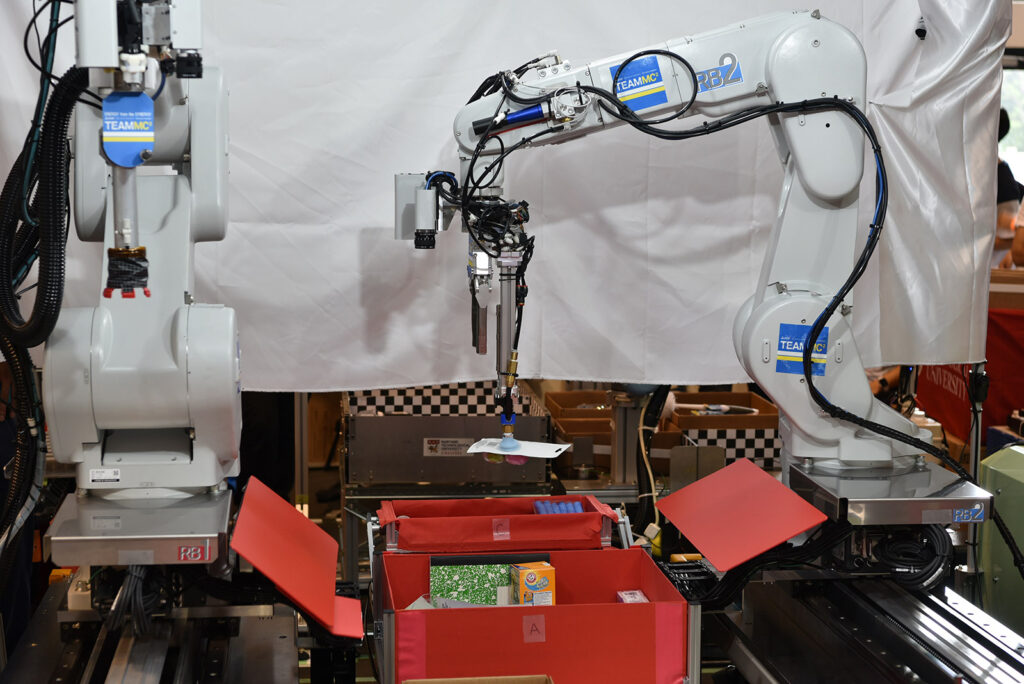

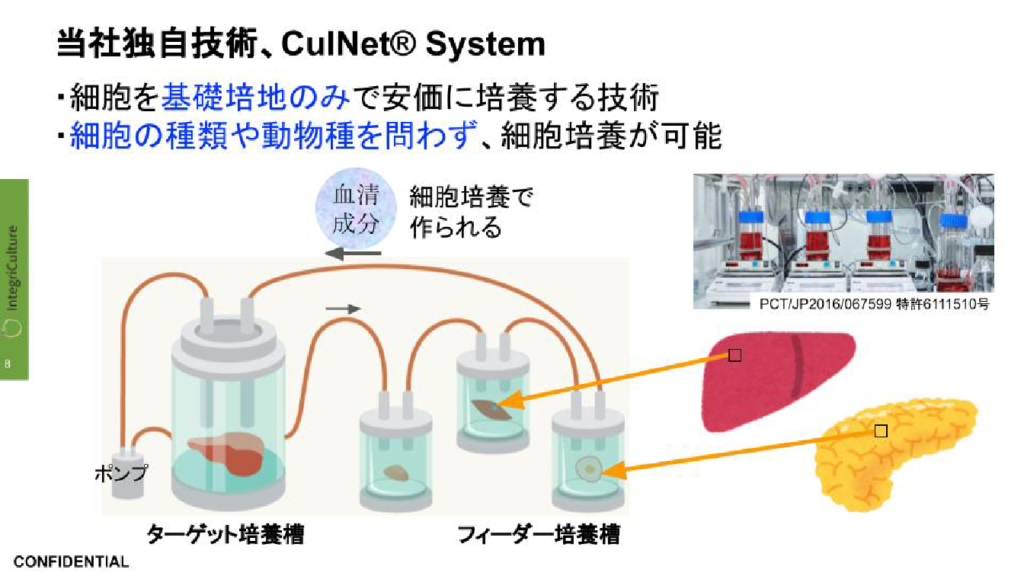

インテグリカルチャー株式会社 CEO 羽生 雄毅さん

インテグリカルチャー株式会社 CEO 羽生 雄毅さん

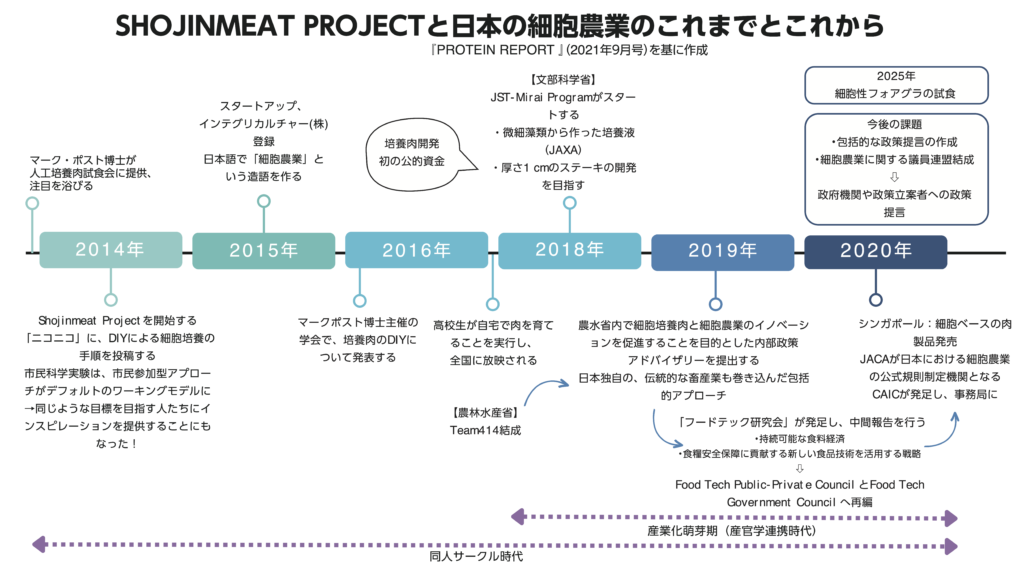

武田 秀太郎さん

武田 秀太郎さん

-1024x565.jpg)

-1024x683.png)