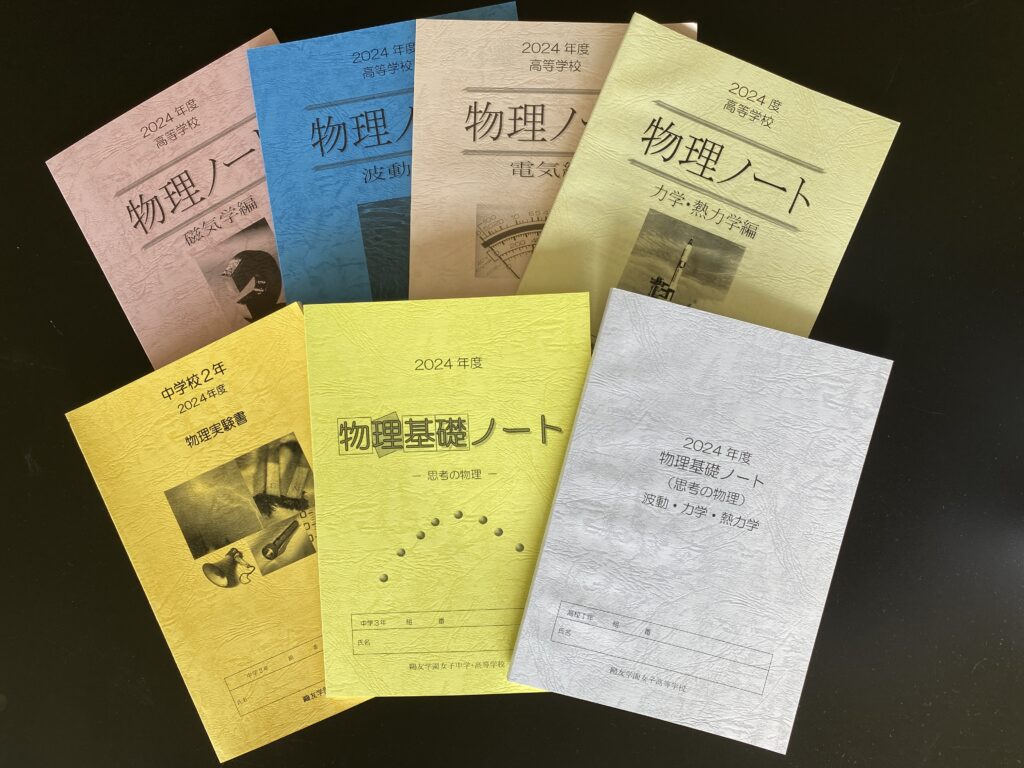

女子の中高一貫校の中でも伝統的に理系進学者が多いことで知られる私立鷗友

学園女子中学高等学校(学校法人鷗友学園:東京都世田谷区)。その理科教育、理

科好きな女子を育む教育の工夫について、同校理科に寄稿してもらった。

2014年から思考の物理をスタート

中2物理でまず、「仮説検証型実験:それはなぜか?」を

高校生を教えていると、習ったことは覚えているが、習っていないことに対しては思考が止まってしまう、応用が利かないという人が少なからずいます。公式さえ覚えておけばどうにかなるという発想の人もいます。理科という科目はクリエイティブな発想が必要であるはず。その発想が持てないのは中学時

の教育に問題があるのではないか、そう考えた私たちは、中学の間に思考スキルを高めるトレーニングが必要だと考えました。

社会では、決められた課題、用意された課題があるわけではありません。まずはその課題に気づくこと、見つけることが必要です。そしてその課題解決にあたっては、なぜうまくいかないのか、どうすればうまくいくのかと、試行錯誤を繰り返しながら前に進んでいかなければなりません。そのためには「知識」に加えて、 「思考力・判断力」 「主体性・協働性」 を身に付けることが必要と、まずは中2で、そうした意識づけを目的にした「仮説検証型実験:それはなぜか?」をスタートしました。4月から12月まで教科書の内容に沿った実験・講義を行った後、1月から2ヶ月かけて行います。

2015年度からはルーブリック評価も導入。自分で自分を評価すると同時に、周りから評価してもらうことで主体性、協働性に対する意識を高めます。また、2016年度からは 「①発射するスーパーボールが何度やっても同じ位置に着地する発射台をつくれ」 「②缶の中におもり(乾電池)を入れたとき、おもりの入れ方や数と缶の転がり方にどのような法則があるかをさぐれ」 「③水平面や斜面を走る力学台車を記録テープで記録し、その法則性を見つけよ」(右上写真中央)など、未習分野のテーマも導入しました。

生徒は教員が作成した動画を視聴し、その中から自分に興味のあるテーマを選び、チームでテーマ毎に「お題」を決めます。そしてそれぞれのテーマに対する仮説を立て、グループ毎に話し合いながらその仮説を証明するための実験と実験道具を考えます。

最後は実験で得られた結果から仮説が正しいかどうかを検討します。予想通りに行かない場合は他の方法を考えるなど、答えにたどり着くまでグループで話し合いながらひたすら実験を進めていきます。

ただし、ゴールは正しい結果を求めることではありません。失敗から学びを得るプロセスこそが、理科の学びの面白さであり、科学的思考を養うための重要なステップだと考えるからです。実験がうまく行くと全員で大喜びし、失敗すると 「なぜだろう?」 「こうしてみては?」 と活発な意見が飛び交う光景は見ていてとても頼もしいものです。

グループ内での意見交換も大切にしています。実験結果を共有し、どうすれば結果が改善できるかをみんなで議論することで、個々の思考が深まり、異なる視点を取り入れることができるからです。理科の授業ではグループ内コミュニケーションは不可欠、そのやりとりが学びをさらに豊かにするのです。

【中3からは「思考の物理」】

中3からは高校の物理基礎の力学分野を学びますが、従来の「教員が講義する」スタイルから大きく変更し、「思考の物理」という新たなアプローチを採用しています。

例えば、最初の授業では以下の流れで実験を行います。

実験テーマ:

「物体を肩の高さから落とした時の、床に達するまでの運動を観察する」

グループ分けと使用する物体:

Aグループ(球状の物体)

・スーパーボール(小)

・スーパーボール(大)

・ピンポン球

・紙を丸めたボール

Bグループ(平板状の物体)

・教科書

・B5コピー用紙

・広げたハンカチ

・膨らませる前の風船

実験で意識すること:

・現象や事象をよく観察し、直感を大切にする

・自分の考えた道筋を図などに表し、他の人と共有する

・他の人の考えを参考にして、自分たちの考えを広げ、答えにたどり着く

この実験を通じて、物体の運動を決める物理法則を自ら導く「帰納的思考」と、発見した法則をまだ説明されていない現象に当てはめ、実験結果やその理由を推測する「演繹的思考」を養います。

「思考の物理」を実施した結果、高校生になってからも難しい問題や初見の問題に対し自ら考える生徒が増え、すぐに質問するのではなく友達同士で相談しながら問題に取り組む姿が頻繁に見られるようになりました。

鷗友の理科が目指しているもの

理科を好きになるための鍵は、実際に手を動かして実験や観察を行い、そこから学ぶことにあります。目の前で起こる現象を自分の目で見て、考え、仮説を立てて検証することで、理科はただの教科ではなく、私たちの身の回りの世界を深く理解するための道具となります。

科学的な思考方法を身につけることは、単に理科の知識を得ることだけでなく、日常生活における問題解決能力を高めることにもつながります。本校では、高2で文系、芸術系クラスと理系クラスに分かれます。その比率は毎年1:1ですが、疑問を持ち、それをどう解決するかを考える力は、文系、芸術系コースを選択した生徒にとっても、これからの時代を生きるのに必要不可欠な能力のはず。

「思考の物理」の隠れた狙いもここにあります。