シリーズ – 大学が地域の核になる—京都文教大学の挑戦

京都文教大学では、2014年度に「地域協働研究教育センター」を立ち上げ、地域における本学の教育、研究、社会貢献活動を一体化する取り組みを進めてきました。その中でも特徴的なのが、地域の方々とともに取り組む「ともいき研究」です。

「ともいき研究」では、京都文教大学の教員のみならず、地域の方からも研究を募集し、両者をマッチングして、共同研究を行っています。分野は、京都文教大学の学問特性をいかした地域福祉、保育、教育、まちづくり、観光、地域コミュニティ、防災など様々です。京都文教大学の持つリソースを活かしながら、住民、企業、行政、各種団体等の地域パートナーが協働して、ともに地域課題に取り組んでいます。

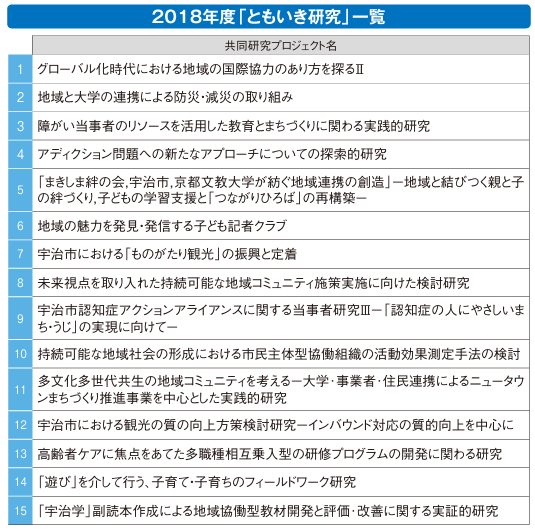

2018年度は、以下の15件の共同研究プロジェクトが採択されました。本学の専任教員の約4割が関わり、学内外で延べ120名を超える研究員が地域課題に挑戦しています。

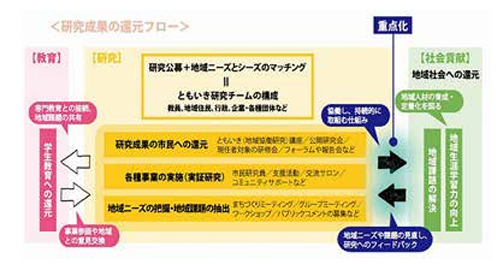

「ともいき研究」開始当初から、各共同研究に基づいた公開講座「ともいき講座」やまちづくりミーティングを開催し、地域課題の共有、研究成果の地域還元、学生への実践教育の場の提供などを実施してきました。2017年度から、研究成果の社会還元を重点化し、研究の質的向上を図るため、「ともいき講座」をはじめ、まちづくりミーティングやワークショップ、グループミーティングなどの実施を採択要件としました。地域の方々を対象としたこれらの取り組みを通じて、地域ニーズの把握のみならず、現任者向けの研修会や公開研究会など、研究テーマの特性に即した講座を行い、地域生涯学習力の向上に努めています。また、学生も研究活動に携わることで、地域課題と自らの学びを接続することができ、「ともいき研究」の取り組みは教育へも還元されています。

「ともいき研究」を通じて、地域ニーズの把握、地域課題の解決へ向けての実践、地域生涯学習力の向上、学生の教育、それぞれが相互につながり、スパイラルアップする仕組みづくりを目指しています。